KNOWLEDGEナレッジ

CXデザインとは?差別化が難しい時代に求められる情緒的価値の作り方

- CXデザイン

近年、消費者のニーズは多様化し、製品やサービスの機能性だけでは差別化が難しい時代になりました。

企業が顧客に選ばれ続けるためには、提供する製品やサービスそのものだけではなく、それらに付随する体験の価値を高めることが重要です。

そこで本記事では、顧客体験を向上させるための重要なアプローチである「CXデザイン」について、基本的な考え方から、企業にもたらすメリット、さらに具体的な実践ポイントまでを分かりやすく解説します。加えて、ゲームの要素を応用した「ゲームフルデザイン」による顧客体験向上の手法や事例についても紹介します。

この記事を通じて、CXデザインへの理解を深め、ビジネス成長のヒントを見つけていただければ幸いです。

1.CXデザインとは

CX(カスタマーエクスペリエンス)デザインとは、顧客が製品やサービスに触れるあらゆる接点(タッチポイント)において得られる体験価値を、戦略的に設計・向上させるための取り組みを指します。

現代の市場では、多くの製品やサービスにおいて機能的な差異が見えにくく(機能の同質化)なりつつあります。さらに、情報や選択肢が溢れる中で(サービスの飽和化)、企業が顧客から選ばれ、長期的な関係を築くことがますます難しくなっています。

このような状況では、単に優れた製品・サービスを提供するだけではなく、顧客がそれらを通じて何を感じ、どのような気持ちになるのかといった「情緒的価値」を含めた総合的な体験の質が、企業の競争力を左右する重要な要素となります。

そのため、顧客の期待に応え、時にはそれを超えるような魅力的な体験を提供し、深い信頼関係を育むCXデザインの重要性は、多くの企業にとって一層高まっています。

1-1:CXデザインで期待される効果

CXデザインを企業活動に戦略的に導入することにより、次のような効果が期待されます。

- ・顧客ロイヤリティの向上

良質な顧客体験は満足度を高め、リピーターの獲得や顧客の定着につながります。

企業やブランドへの愛着を育み、長期的な関係構築を促進します。 - ・ブランド価値の向上

ポジティブな顧客体験は、企業やブランドに対する好意的なイメージを醸成し、ブランドの価値を高めます。

優れたCXを提供する企業としての認知度の向上にもつながります。 - ・市場競争力の強化

他社との差別化を図り、独自の強みを生かした市場でのポジショニングが確立しやすくなります。

これにより、価格競争に陥ることなく、価値で選ばれる状況を作り出すことが可能となります。 - ・新規顧客獲得の促進

満足した顧客による好意的な口コミやSNSでの発信が期待でき、新たな顧客獲得につながることが期待されます。

このように、CXデザインは企業が競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するための重要な取り組みの一つと言えるでしょう。そして、CXデザインの中でも特に重要と考えられている要素が、冒頭でも述べた「情緒的価値」の創出です。

この「情緒的価値」を生み出すための体験設計において、人を“つい”惹きつけてしまう「ゲーム」の要素や考え方が、注目されています。

2.CXにゲームの要素を活かす「ゲームフルデザイン」とは

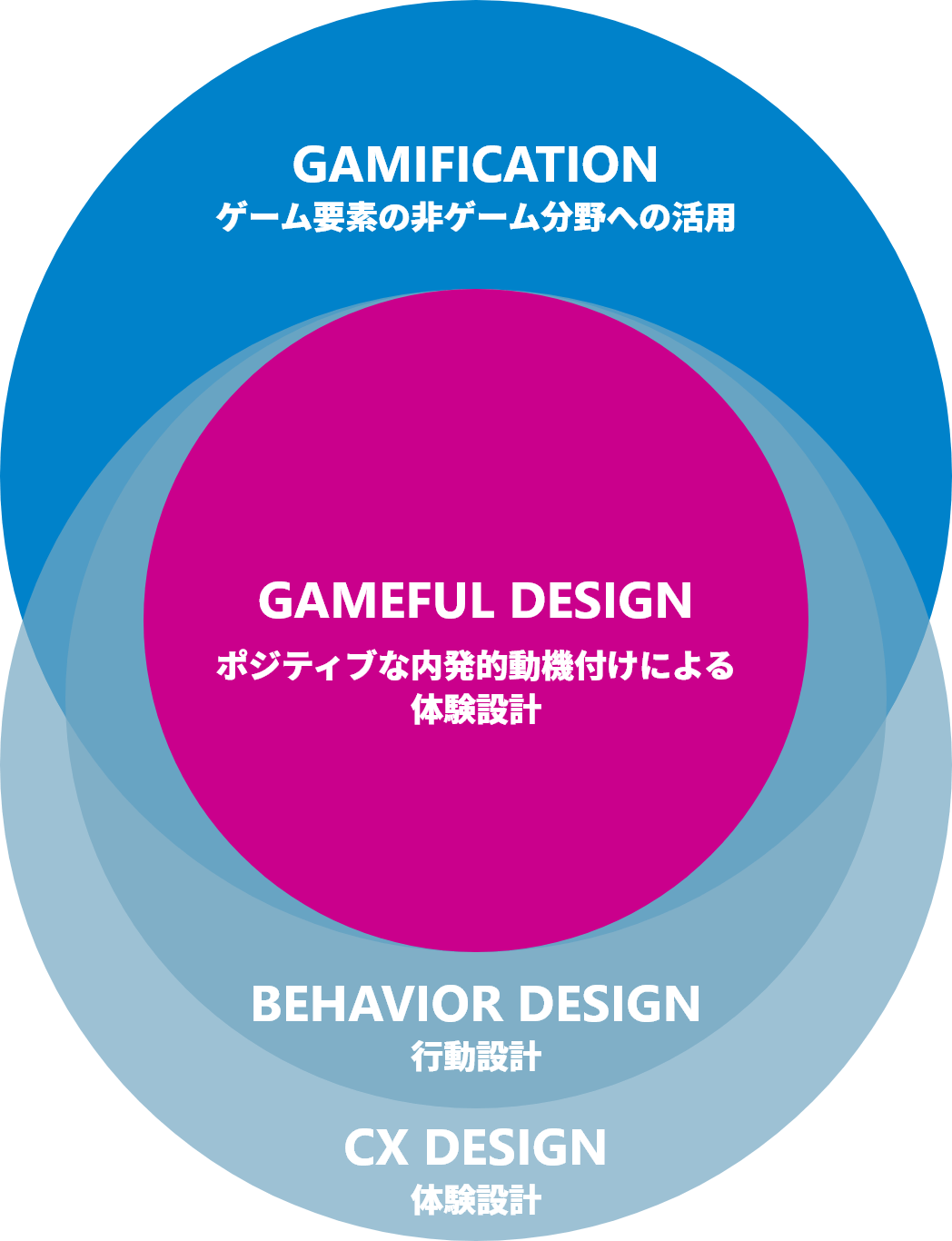

顧客体験(CX)を豊かにするアプローチとして、ゲームの力を活用する「ゲームフルデザイン」が注目されています。これは、従来の「ゲーミフィケーション」から一歩進み、より本質的なゲームの面白さや満足感を体験設計に取り込む考え方です。

ゲームフルデザインは、顧客がサービスを自発的かつ継続的に利用したくなるような、深い動機づけを重視します。ここでは、このゲームフルデザインの定義と、CXデザインとの関連性について解説します。

2-1:ゲームフルデザインとは

ゲームフルデザインは、製品やサービスにゲーム特有のメカニズムや面白さを取り入れ、ユーザーの自発的・継続的な利用を促すための体験デザイン手法です。言い換えると、ゲームの要素を非ゲーム分野に活用する「ゲーミフィケーション」を、体験設計や行動デザインに活かすこととも言えます。

主な特徴は以下の通りです。

- ・内発的モチベーションの重視

利便性や金銭的報酬といった外発的動機づけではなく、達成感や好奇心、人との関係性といった内から湧き出る意欲を重視します。

- ・本質的なユーザー体験の設計

❶瞬間UX:サービス利用時に直感的な楽しさや心地よさを提供します。

❷習慣UX:日々の生活の中で自然とサービスを使い続けたくなる仕組みを構築します。

このアプローチにより、ユーザーは製品やサービスへの興味や満足感を内発的に高め、より積極的に関わるようになることが期待されます。そのため、ゲームフルデザインは、一時的な楽しさだけではなく、長期的な関係構築を目指す手法として注目されています。

なお、これまで「ゲーミフィケーション」というとポイント・バッチ・リワード(ランキング)など、ゲームで使われる代表的な要素を活用することと認識されているケースが多く存在しました。

しかし、それらは手法として取り入れているため、本質的な行動デザインとはかけ離れており、本来の効果が発揮できていなかったとも言えます。ゲームは、ポイントがあるから、バッチがあるから楽しいのではなく、ストーリーやビジュアルなど複合的な要素があるから熱中する体験が生まれています。

そう考えると、手法として取り入れることに留まっていた従来のゲーミフィケーションは、本質的なゲームによる効果が獲得しにくいと言えるかもしれません。

2-2:CXデザインとゲームフルデザインの関連性

CXデザインとゲームフルデザインは、共に顧客体験価値の向上を目指しますが、アプローチの焦点が異なります。

両者の関係性は以下のように整理できます。

- ・CXデザイン

顧客が企業やブランドと接するすべての体験を包括的に設計。

全体的な満足度やロイヤリティ向上を目指す。 - ・ゲームフルデザイン

CXデザインの中でも特に顧客の行動設計や継続的なエンゲージメント促進に寄与。ゲームの人を夢中にさせる力を活用し、人の欲求をベースにした人が本質的に求める楽しさや達成感を設計に組み込む。

つまり、ゲームフルデザインは、CXデザインの枠組みにおいて、以下の役割を担う強力な手段と言えます。

- ・顧客の積極的な行動を引き出す

- ・製品やサービスの価値をより魅力的で記憶に残るものにする

この二つを組み合わせることで、より満足度が高く、継続的に価値を感じられる顧客体験の提供が期待できます。

3.CXデザインとUXデザインの違い

CXデザインとUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインは、どちらも顧客やユーザーが体験する価値を設計する点で共通していますが、その対象範囲や目的、アプローチには明確な違いがあります。

これらの違いを正しく理解することは、企業がより的確な体験設計を行い、顧客満足度を高める上で非常に重要です。ここでは、CXデザインとUXデザインの主な違いを比較し、それぞれの特徴を解説します。

3-1:CXデザインとUXデザインの範囲比較

まず、CXデザインとUXデザインでは対象とする範囲が異なります。

CXデザインとUXデザインの主な違いを以下の表にまとめました。

|

比較項目 |

CXデザイン |

UXデザイン |

|

対象範囲 |

企業やブランドと顧客との全ての接点(認知~購入~利用~アフターサポート、関係性維持など)における総合的な体験 |

特定の製品、サービス、システムを利用する際の体験(操作性、使いやすさなど) |

|

主な目的 |

顧客ロイヤリティの向上、LTV(顧客生涯価値)の最大化、ブランド価値向上 |

製品・サービスの満足度向上、タスク達成の効率化・効果の向上、使いやすさの実現 |

|

期待される効果 |

顧客と企業・ブランドとの長期的な関係性、感情的なつながり、ブランドイメージ |

製品・サービスとの具体的なインタラクション、機能性、効率性、満足感 |

|

時間軸 |

長期的(顧客ライフサイクル全体) |

短期的~中期的(製品・サービスの利用期間) |

UXデザインは、ウェブサイトやアプリをはじめ、特定の製品・サービスを使う時の体験に着目します。ユーザーが目的をスムーズに達成し、ストレスを感じさせないなめらかな体験をベースとしており、その製品に満足してもらうことがゴールです。

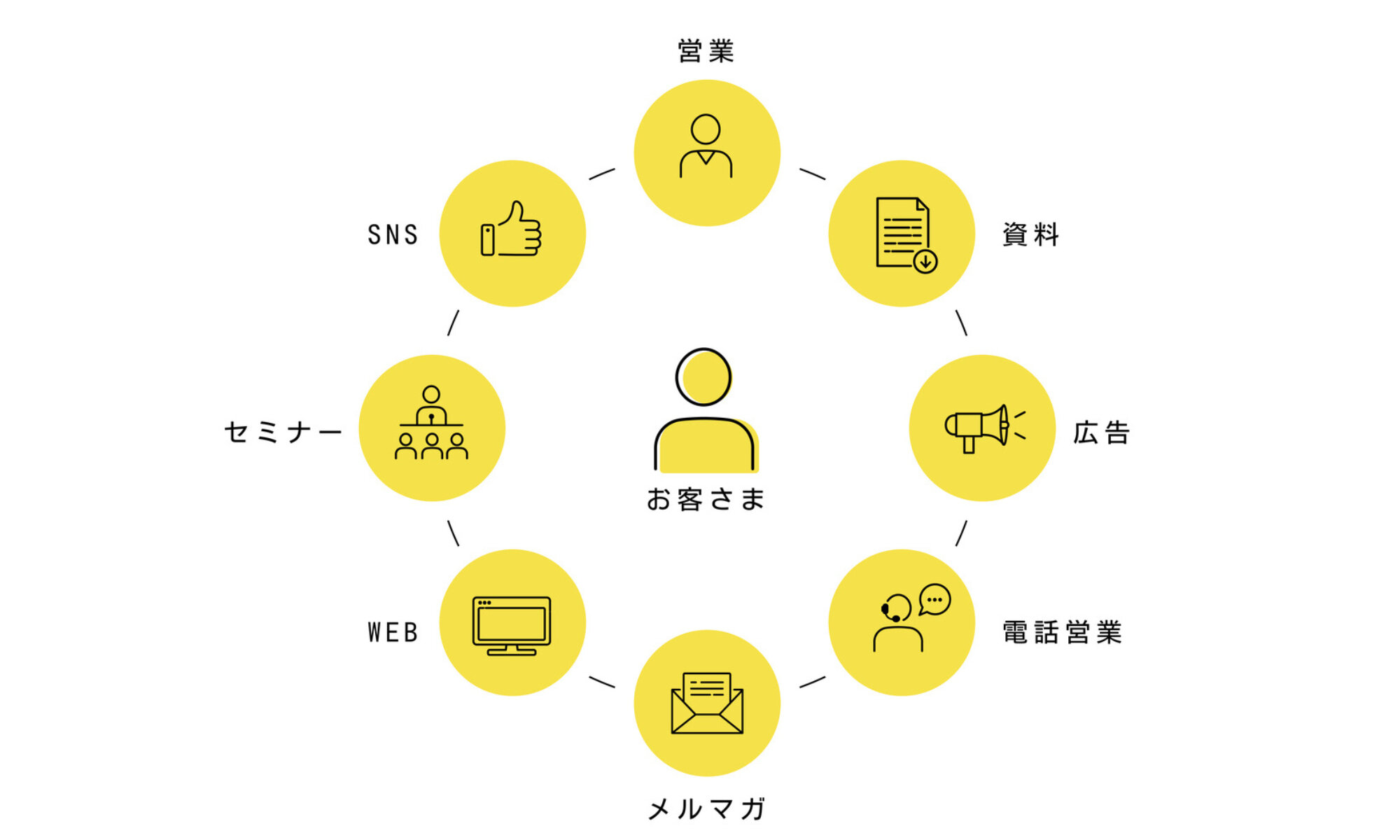

一方、CXデザインの視野はもっと広く捉えています。製品・サービス自体の使いやすさ(UX)はもちろん、その手前の広告やお店の対応、使用後のサポート、企業からの情報発信など、顧客と企業とのすべての関わりがデザインの対象になります。これにより、顧客と企業の間に良い関係を長く続け、ブランド全体の価値を高めることを目指します。

つまり、良いUXは、良いCXを実現するための大切な一部です。CXは、UXを包み込む、より大きな考え方と言えるでしょう。だからこそ、本当に良いCXデザインを進めるためには、社内のマーケティング、営業、開発、サポートといった多くの部門が協力し、一貫した素晴らしい体験を顧客に届けるための戦略的な取り組みが欠かせません。

ここまで、CXデザインとUXデザインの違いについて解説してきましたが、本来、UXという概念自体は非常に広範に定義(「企業・サービス・製品」と「関わるあらゆる人々」との関係を形作る「相互作用のすべて」 ※)されています。しかし、デジタル化の進展に伴い「UI/UX」とセットで語られる機会が増えた結果、その意味が次第に狭く捉えられるようになり、現在ではビジネスシーンにおいて上記のような区分で捉えられるケースが多くなっています。

4.CXデザインで生まれる顧客価値

CXデザインが顧客にもたらす最大の価値は、企業との関係全体を通じた総合的で持続的な満足感です。これは、製品やサービスから得られる直接的な体験だけではなく、それに伴う感情的な充足感や信頼感の深化によって形作られます。

例えば、購入プロセスがスムーズなだけではなく、購入後のサポートが迅速で丁寧だと、顧客は製品だけではなく企業そのものに好感を持ちます。このような良好な体験は、顧客との関係性を深め、企業への信頼や愛着(ロイヤリティ)を高めます。

また、満足した顧客による口コミやSNSでの好意的な発信を促し、新規顧客の獲得にもつながる可能性があります。

単なる便利さや一時的な楽しさを超え、顧客と企業との関係そのものに価値を感じてもらうこと。これがCXデザインの本質的な目的と言えるでしょう。

4-1:CXデザインで顧客体験を向上させるポイント

企業がCXデザインを通じて顧客満足度を高めるには、まず顧客の行動や心理を深く理解することがスタートラインです。その上で、顧客との間に共感を生み出し、一人ひとりにとって心地よく価値ある体験を創り出すことが求められます。

ここでは、顧客体験を向上させるための具体的なポイントとして、以下の2点を解説します。

- 1. 顧客行動の把握

- 2. 顧客を深く知る(根源的な欲求の深掘り)

4-2:顧客行動の把握

効果的なCXデザインのためには、顧客を深く理解し、その知見を具体的な体験設計に活かすことが不可欠です。

顧客行動の把握には、以下のような様々なアプローチが用いられます。

- 1. 顧客行動・インサイト把握

- ・アンケート調査・デプスインタビュー

顧客の直接的な声や潜在的なニーズを探ります。

- ・行動データ分析

ウェブサイトのアクセスログや購買データなどから、顧客の行動パターンを客観的に把握します。

- ・ソーシャルリスニング

SNSやレビューサイトなど、オンライン上の顧客の声を収集・分析し、リアルタイムな意見や感情を捉えます。

- 2. フレームワーク(ツール)の活用

- ・カスタマージャーニーマップ

顧客が製品やサービスを認知し、購入・利用、そしてその後に至るまでの一連の行動、思考、感情の変化を可視化し、体験全体の流れを把握します。

- ・ペルソナシート

収集した情報をもとに、典型的な顧客像(ペルソナ)を具体的に設定します。これにより、チーム内で顧客イメージを共有し、顧客視点での議論や意思決定を促進します。

- ・CXのあいうえお®️(セガ エックスディー オリジナルのフレームワーク)

「CXのあいうえお」は、ゲーム開発で培った「ついやってしまう」体験を生み出す知見を活かし、顧客の心を動かす体験を設計するための5つのフレームワークの総体です。WHY(目的は何か)、WHAT(どのような体験か)、HOW(どう実現するか)の順に思考を整理することで、顧客体験をデザインします。

これらの手法で得られる定量的なデータ(数値で示せる客観的な情報)や定性的なデータ(言葉や感情など数値化しにくい主観的な情報)を組み合わせることにより、顧客の真のニーズや課題をより深く、正確に捉えることができます。

こうした分析は顧客の「潜在的なニーズ」を把握し、体験を改善するための重要なステップです。しかし、多くの企業が同様のアプローチを取る今、真の差別化を図るためには、さらにその奥深くへと踏み込む視点が求められています。

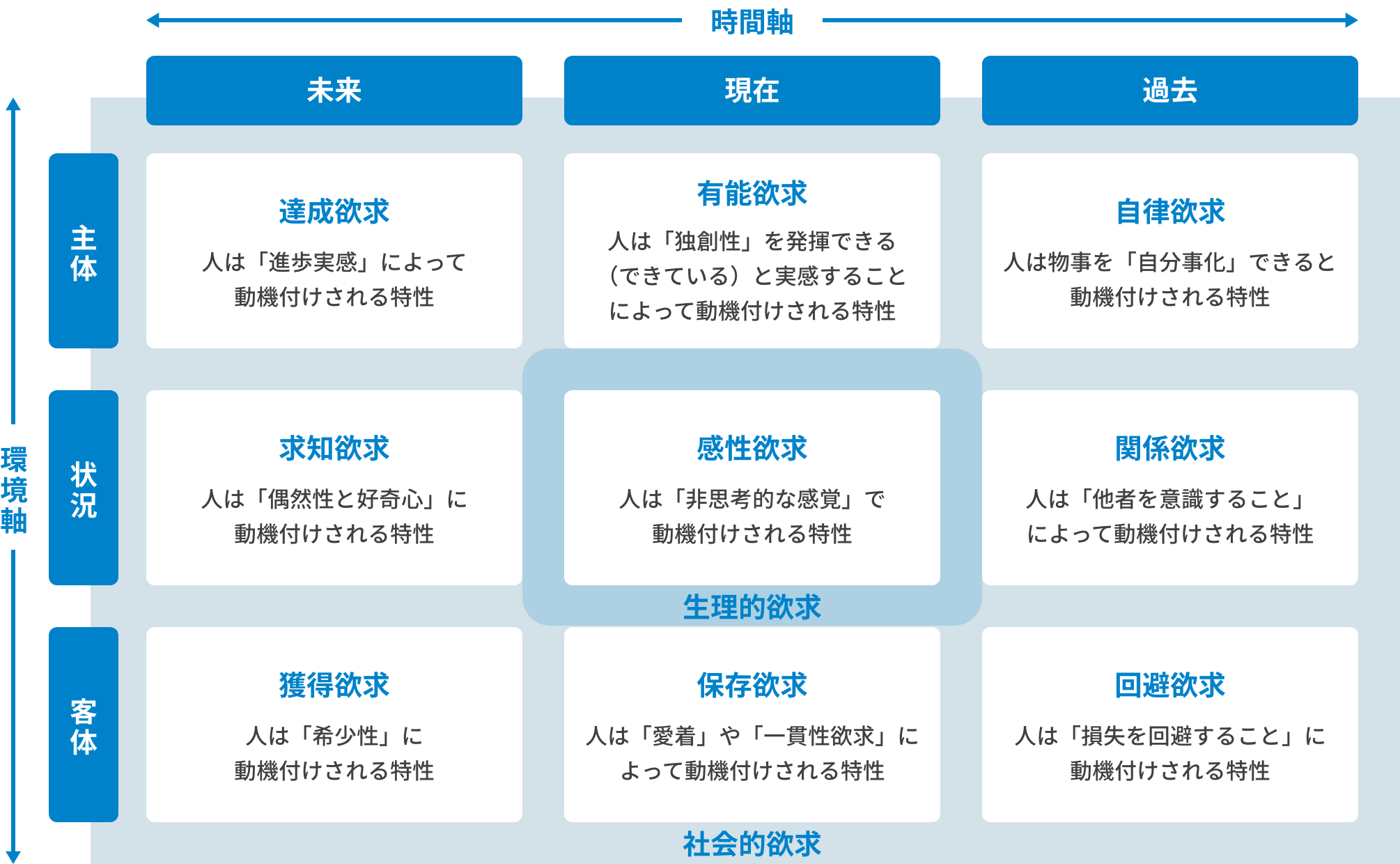

4-3:顧客を深く知る(根源的な欲求の深掘り)

顧客理解のレベルには、大きく分けて3つあると考えられます。

- ・顕在的欲求: 顧客が自覚し、言葉にできる要望。

「もっと安くしてほしい」「この機能がほしい」など。 - ・潜在的欲求: 顧客自身もはっきりと自覚していないが、行動の背景にある要望。

「もっと楽をしたい」「失敗したくない」など。 - ・根源的欲求: 潜在的欲求に一部含まれるが、より人の行動の源泉にある、

生殖・生存欲求などに準ずる、人が本質的に持つ欲求。

「達成したい」「認められたい」「成長したい」「誰かとつながりたい」など。

多くの企業では、すでに「顕在的欲求」に応えることは当然とされ、「潜在的欲求」を探るための取り組みも一般化しつつあります。現在、ヒットしている商品やサービスは、これら潜在ニーズを捉えたものが多く存在しており、差別化を図る要素として非常に重要な観点と言えます。

ここからさらに深掘り、他社との差別化をより高めるためには、第三の欲求である「根源的欲求」にまでアプローチすることが重要になります。

このアプローチは、顧客を単なる「カスタマー」として捉えるだけではなく、一人の「人(ヒューマン)」として、その本質的な動機や感情を深く理解しようとするものです。

表面的なニーズに応えるだけではなく、「達成感」や「自己成長の実感」、「人との一体感」といった根源的な欲求を満たす体験を提供することにより、企業は顧客の心を強く惹きつけ、感動や深い共感を生み出すことができます。

実は、その根源的な欲求を得意とする分野がゲーム業界です。ゲームは、それ自体をプレイしても、お腹が満たされるわけでも、何かができるようになるわけでもない(もちろんゲーム自体は上達します)が、ただ楽しいから、やりたくなるからついやってしまうものと言えます。

また、人生において、なくても良いものではあるが、ないと寂しいものと言い換えることもできます。実際に、国内のゲーム市場は2兆円※を超え、10年前の約2倍の産業にまで成長してきました。

そのゲームには、ついやってしまう、やり続けてしまう体験の宝庫であるとも捉えることができます。

それらを他の産業に持ち込み、商品・サービスの体験設計として活用する手法がゲームフルデザインです。

5. 根源的な欲求を活用したゲームフルデザインの事例

ここまでCXデザインの基本的な考え方や、顧客体験を向上させるためのポイントについて解説しました。

ここでは、CXデザインをはじめとして、顧客を深く理解し、人の根源的な欲求に着目して設計された、ゲームフルデザインの事例を2つ紹介します。

5-1:事例1:『Risdom(リズダム)』

『Risdom(リズダム)』は、セガ エックスディーが株式会社ベネッセコーポレーションと共同開発した、英語学習とリズムゲームを融合させた英語攻略リズムゲームです。

「ゲーム時間を学習機会に変える」というアイデアのもと開発され、約3分間のリズムゲームを繰り返すうちに自然と英検® 5級~1級・TOEIC® 600~900点レベルの英語力を習得することが期待されます。

ゲームの楽しさを取り入れることで、子どもたちが積極的に学習を続けられる体験設計を実現しています。『Risdom』はゲームの楽しさと教育の効果性を融合し、子どもたちが積極的に学習を継続するという、顧客体験(CX)の向上に成功しています。

このサービスの特徴は、ゲームの中で勉強をさせる、いわゆるゲームっぽい教材ではなく、ゲームと勉強を分離させた点にあります。ゲームは老若男女が楽しむことのできる本格的なリズムゲームで、英語の勉強はTOEIC® で900点を目指せる本格的なもの。ゲームをクリアするためには、勉強をして、キャラクターの育成(レベルアップ)をする必要があるため、ゲームをやりたければ勉強をする(オンラインゲームではお馴染みの課金のような仕組み)という構造になっています。

また、開発段階には、高校生との共同開発を行い、制作に携わった人はゲームのエンドロールに名前が入るという特別な体験や、サービスが開始してからも、「リズダム開発室」という会員と連携しながら、日々ユーザーの声を反映しつつ運用しています。さらに、ゲームを推奨しているインフルエンサーとの交流や、様々なIPとのコラボなどユーザーの声を取り入れファンを増やすことにより、徐々にユーザー数を伸ばしています。

Risdom(リズダム)事例紹介ページはこちら

https://segaxd.co.jp/works/f776b0b1db6e64713f8d32e15a8f130b503c1465.html

5-2:事例2:『THE SHELTER(ザ・シェルター)』

『THE SHELTER(ザ・シェルター)』は、セガ エックスディーが神奈川県総合防災センターにて2023年3月21日と同年9月10日に実施したゲーミフィケーションを活用した防災訓練コンテンツです。従来の防災訓練は参加者の主体性や積極性が引き出しにくく、「自助・共助・公助」の重要性を十分に伝えきれないことが課題となっていました。

そこで、「隕石が神奈川県に落下する」という緊迫感のあるストーリーを設定し、参加者はグループごとに地震や火災、水害などの体験エリアを巡りながら、防災知識を学べる仕組みを設計しました。各エリアでの疑似体験後に出題されるクイズを解き、グループ間で協力してシェルターへ避難することを目指します。

この体験設計により、参加者は自発的かつ積極的に取り組み、楽しみながら自然と防災意識を高めることに成功しました。終了後のアンケートでも高い満足度を獲得し、CX向上の好事例となりました。

THE SHELTER(ザ・シェルター)事例紹介ページはこちら

https://segaxd.co.jp/works/eb8f536b19720263263d366b03b27e5cf4639fb3.html

6. まとめ:顧客を深く知り、顧客体験を向上させよう

本記事では、CXデザインの基本から、その価値を最大化するための具体的なアプローチまでを解説しました。

この記事の重要なポイントは、以下の通りです。

- ・「情緒的価値」の重要性

製品やサービスの機能だけでは差別化が難しい現代において、顧客との長期的な関係を築く鍵は、心を動かす「情緒的価値」の創出にあります。 - ・人の「根源的欲求」へのアプローチ

真の差別化のためには、顧客の表面的なニーズだけでなく、「達成したい」「認められたい」といった、人の行動の源泉にある「根源的欲求」を深く理解することが重要です。 - ・「ゲームフルデザイン」の活用

この「根源的欲求」に応える体験設計において、人の“つい”を促し、夢中にさせるゲームのメカニズムを応用した「ゲームフルデザイン」が非常に有効な手法となります。

CXデザインにゲームフルデザインの視点を掛け合わせることにより、顧客が自発的に、そして楽しみながら関わり続ける、新しい顧客体験の創造が期待されます。

この記事が、皆様にとってCXデザインへの理解を深め、自社の顧客体験について改めて考えるきっかけとなれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事の内容について詳しく聞きたい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。