BLOGブログ

エデュテインメントは教育をどう変える?東大主催イベントで学ぶ、最新事情から見える課題と期待

文責:マーケティング・コミュニケーション課

当社は、企業や社会が抱えるさまざまな課題に対し、エンタテインメントの力を掛け合わせて解決を図る「X-tainment Company」をビジョンに掲げています。その中でも、今回は徐々に導入が進みつつある、教育とエンタテインメントを融合させた「エデュテインメント」についてご紹介します。

今回は、エデュテインメントに関する最新事情を学ぶため、東京大学大学院情報学環でゲーミフィケーションやエデュテインメントを研究している藤本徹准教授が主催する「エデュテイメント祭り! at 東京大学」に参加してきました。

本記事では、主催の藤本先生のほか、文部科学省 教育課程課長の武藤久慶氏、そして「教育界のノーベル賞」と呼ばれる「Global Teacher Prize」トップ10に選出された立命館小学校教諭の正頭英和先生が語るこれからの学びに加え、同イベント内で発表したエデュテインメントを授業で活用している小学校の事例などについてレポートしていきます。

※イベント名は「エデュテイメント」と表記していますが、言葉としては「エデュテインメント」と記載しています

■ そもそも、エデュテインメントとは?

「エデュテインメント(edutainment)」は、「教育(education)」と「娯楽(entertainment)」を組み合わせた造語で、学習要素と遊びを融合させたコンテンツを指します。楽しい体験を通じて自然に知識を身につけられるのが特徴です。幼少期であれば、歌やダンスなどを通じて想像力や創造性を育む知育番組や、遊びながら学べる教育ゲームなどが代表例です。

教育と娯楽の融合は、パソコンや家庭用ゲーム機の普及以前から関心を集めており、1935年には税制や経済の仕組みを学ぶためのボードゲーム「モノポリー」が発売されました。その後、娯楽性が教育の真剣さを損なうという懸念があり、教育とエンタテインメントはしばしば分離されてきました。1980年代以降、マルチメディア教育ソフトの開発が進み、「エデュテインメント」という概念が提唱され、徐々に教育現場でも導入が進んできました。

■ 教育現場におけるエデュテインメントの現状と広めるためにすべきこと

東京大学 藤本先生、文部科学省の武藤氏、立命館小学校の正頭先生が登壇し、「教育現場におけるエデュテインメント活用の現状と、これからの学び」について語りました。

現在、エデュテインメントを取り入れている学校や教員は徐々に増えているものの、全体としてはまだまだ限定的な状況にとどまっています。その背景として武藤氏は「『ゲームは遊びであり、遊びだから学びではない』という認識が教育委員会や指導的立場の人々に色濃く残っているのではないか」と指摘。こうした認識を解きほぐすことが、次のステップに進むために不可欠だと話しました。加えて、藤本先生は「海外では、すでに実践が進んでいる国もある一方で、日本では知見が蓄積されているにもかかわらず、現場との接続が弱い」と述べ、導入の遅れに対する課題意識を共有しました。

また、エデュテインメントを教育現場に浸透させるには、現場の先生たちの理解と共感を得るための工夫が求められます。藤本先生は、その一例として「授業時間の枠に合うようなコンテンツを作るなど、先生たちが参考にできる事例を作ることが重要」と述べました。さらに「ゲームをやらせっぱなしにするのではなく、教材としてどこに位置づけるかが重要。使い方の多様性を周囲に伝えていくことが求められます」と教育的意義を明確にすることの重要性を強調しました。これに対し、正頭先生は現場教諭の立場から「失敗が許されにくい教育現場において、まずは教員自身が“価値観の破壊と意識の拡張”を経験することが、変化の第一歩になる」と語りました。

環境面では、文部科学省が推進している「GIGAスクール構想」により、教師や生徒にモバイル端末が行き渡り、ICTを活用した教育が可能な環境が整いつつあります。これらを背景に教育現場ではICTを活用してエデュテインメントを取り入れやすくなっていると言えます。一方で、現場の教師にとっては「ICTをどのように授業に活用するか」が大きな課題となり、必ずしもエデュテインメントの導入に前向きとは限りません。そこで武藤氏は「ICT活用に詳しい人材を派遣する国の制度を活用し、研修の場でICT活用を進める中で、エデュテインメントの意義も自然に理解してもらうことが有効」と話し、ICT活用を進める中で、エデュテインメントの活用方法についても学んでもらうことを推奨しました。

■ 学校の授業におけるエデュテインメントの活用事例

同イベント内には、エデュテインメントの活用事例として、青森県八戸市立下長小学校5学年の教諭、川村祐輝先生による「桃太郎電鉄 教育版Lite ~日本っておもしろい!~(桃鉄 教育版)」を活用した授業の発表もありました。

実施した授業のタイトルは「Youは何しに八食へ?」

「八食」は、下長小学校がある八戸市にある食品市場「八食センター」のことを指します。八食センターは、年間約240万人が訪れる、地元では誰もが知る人気スポット。しかし、生徒たちはその実態をほとんど知らなかったことから、八食センターにフォーカスして授業を実施したとのことでした。

従来の桃鉄 教育版では、下長小学校の最寄り駅である「長苗代駅」がゲーム内に存在しないため、川村先生は桃鉄 教育版の新たな駅を自分たちで作成することができる新機能「マイ桃鉄」を活用。学校近くにある人気スポット「八食センター」に着目し、生徒自身が新たに「八食センター駅」を作成する授業を実施しました。

川村先生は「身近なのに知らないという気づきが、生徒たちの探究心に火をつけた」と語ります。身近な場所の新たな発見が、学びのきっかけとなったようです。

実施した授業の流れは、以下4ステップ。

① フィールドワーク

生徒たちは八食センターを訪れ、働く人々にインタビューを実施。

おすすめの食材や施設の魅力について話を聞き、理解を深めました。

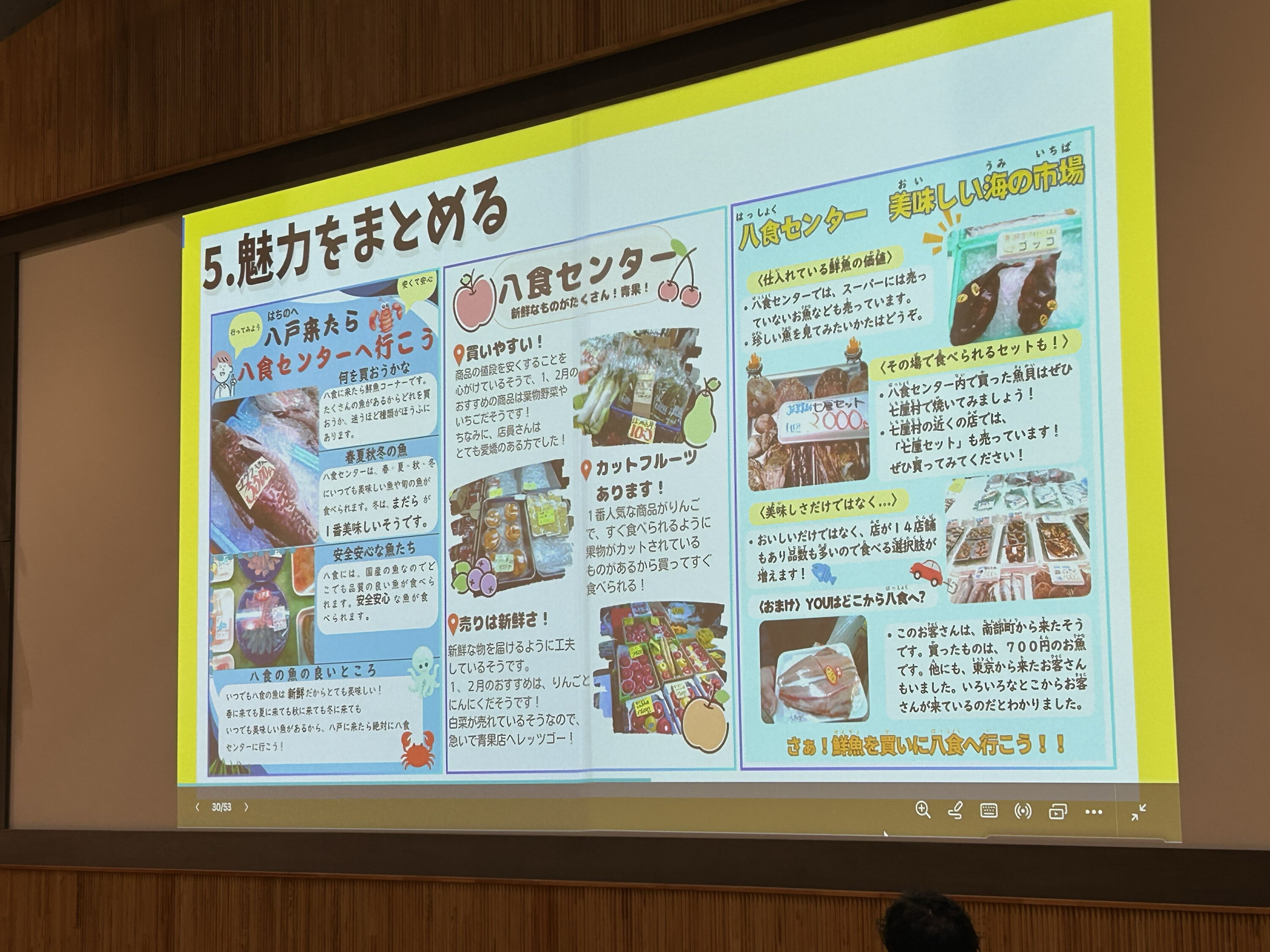

② 八食センターの魅力をまとめる

見学やインタビューで得た情報をもとに、チームで「八食センター」の魅力を伝えるポスターを作成。

視覚的に伝える力や情報の整理力を養いました。

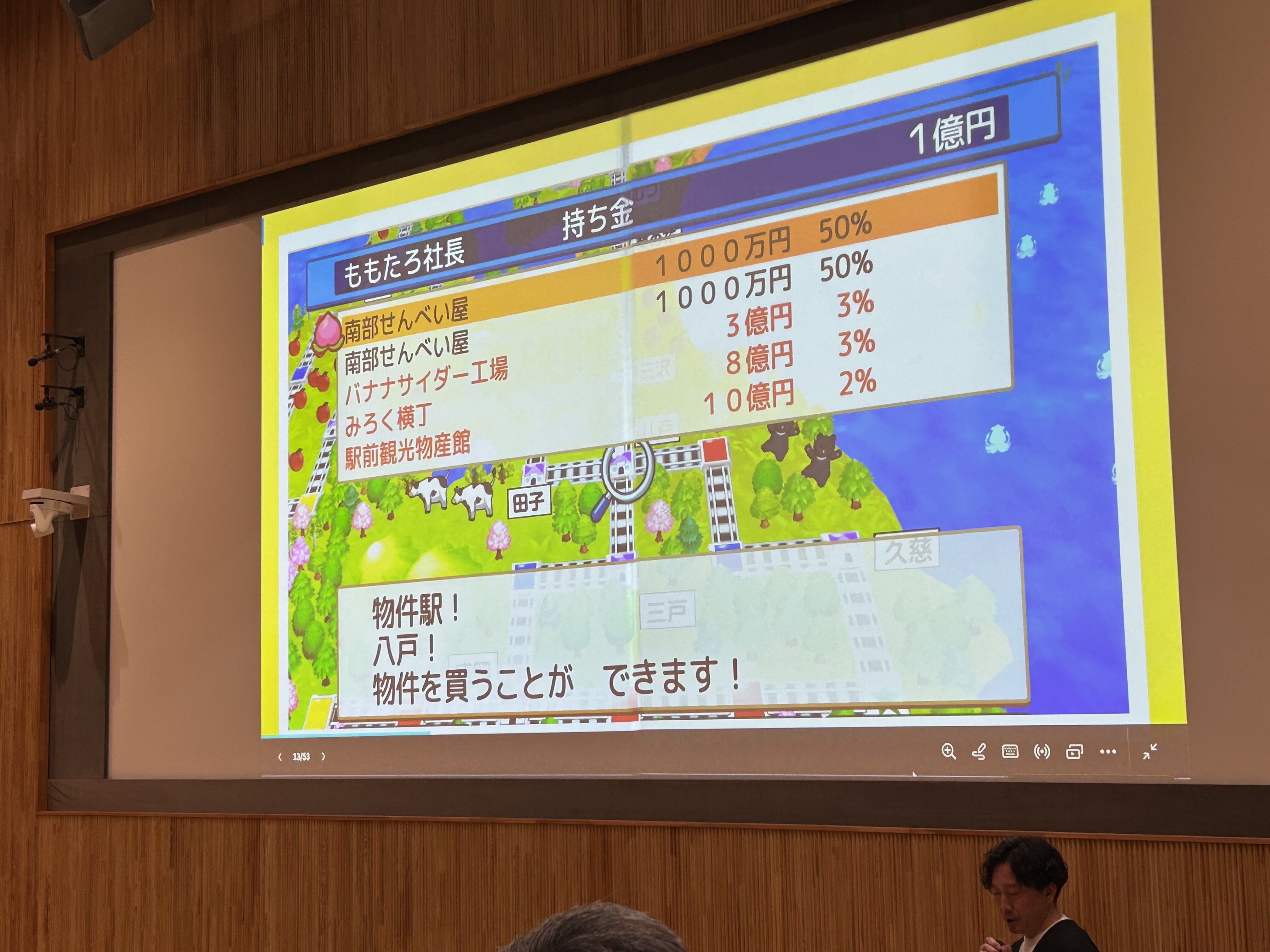

③ オリジナル駅の作成

桃鉄 教育版の「マイ桃鉄」機能を使い、新駅「八食センター駅」を作成。

生徒たちは「自分たちが体感した魅力が伝わること」「来訪者のニーズを反映すること」

「ゲームバランスを考慮すること」という3つの観点をもとに、

「物件名・物件価格・利益率」を話し合いながら決定しました。

※以下プレイメージ画像内の項目の左から順に「物件名・物件価格・利益率」を指す

④ ゲームプレイ

生徒たちが作成した駅が反映された桃鉄 教育版を実際にプレイ。

「八食センター駅」が登場した瞬間、教室は歓声に包まれました。

今回のような授業を実施する場合、「地元について理解を深める」という社会科の学習にとどまることが一般的です。しかし、「③ オリジナル駅の作成」を通して、物件の魅力やゲームバランスを考慮しながら、価格設定や利益率の算出を行うことにより、地元経済への理解や金融教育にもつながっています。さらに、ゲーム制作という体験を通じて、生徒たちは「相手に伝える力」や「他者視点」を自然と身につけていきました。

授業後に生徒を対象に実施したアンケートでは、5点満点中4.8点という高評価を獲得。生徒からは「楽しく勉強できた」「地名を覚えられた」といった声が寄せられ、エデュテインメントの効果が実感された授業となりました。

■ まとめ

今回参加した「エデュテイメント祭り! at 東京大学」では、エデュテインメントの最新事例や、教育現場での活用における課題や展望について、多くの学びがありました。

エデュテインメントは、単に「楽しく学ぶ」だけではなく、生徒たちの主体性や創造性を引き出す教育手法として、今後ますます重要性が高まっていくと感じさせられました。今回登壇した下長小学校の川村先生が行った授業は、通常であれば、地元の魅力をまとめるだけで終ってしまう内容だが、それにプラスして、他の駅の価格設定を参考に「地元の魅力の価値」を考える金融教育的視点を自然に組み込めることは、非常に大きな学びになります。さらに、ゲームという形式を通じて、生徒たちが受け身ではなく、熱中して授業に参加したくなることにより、学びの質を高める要因になると改めて実感しました。

また、さらにエデュテインメントの活用が浸透するためには、もう少し時間がかかりそうであることも感じられました。多くの乗り越えるべき課題はまだまだ残ってはいるものの、今回のような取り組みにより、一歩一歩前進し、近い未来にさらに導入が進み教育にとってもポジティブに働くという期待も、同様に感じることができました。

当社としても、英語攻略リズムゲームや、防災訓練をゲーム化したコンテンツ、社内研修用ボードゲームなど、エンタテインメントの力を活用して、能動的に学びたくなる仕掛けを提供してきました。今後も、学校のみならず、ビジネスや社会課題など様々な学びに貢献できるコンテンツ開発を目指して参ります。

このイベントを通じて、教育に関わる人が、少しだけ視点を変えて「楽しい学び」を取り入れることにより、子どもたちの未来をもっと豊かにすることができると、改めて勇気を持つことができました。ぜひ、皆さんの現場でもエンタテインメントを活用したアプローチで、改善・解決してみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事の内容について詳しく聞きたい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

- 文責:マーケティング・コミュニケーション課