KNOWLEDGEナレッジ

ワークショップでも活用可能!体験設計を学べるゲーミフィケーションカードとは

優れた顧客体験を提供するために、「体験設計」は欠かせない要素です。ユーザーの行動や心理を深く理解し、商品やサービスを通じて「どのような体験をしてもらいたいか」を設計することにより、顧客満足度を高め、愛着やロイヤリティを向上させることができます。近年、この体験設計にゲームの要素「ゲーミフィケーション」を取り入れることが注目されています。

セガ エックスディーは、長年培ってきたゲーム開発のノウハウを活かし、様々なゲーミフィケーション施策を支援しています。その中でも、コンサルティングで実際に活用しているのが、9つの欲求と101種類の体験デザイン手法をカードゲーム形式で学べる「ゲーミフィケーションカード」です。

この記事では、ゲーミフィケーションカードの特徴や使い方、ワークショップでの活用方法などを詳しくご紹介します。

体験設計とは?

体験設計とは、ユーザーが商品やサービスなどを通じて得られる体験をデザインすることです。従来の商品開発は、機能や性能を重視する傾向にありました。しかし、現代社会においてはユーザーのニーズが多様化し、機能性だけでは差別化が難しくなってきています。

そこで注目されているのが、ユーザーに「どんな体験をしてもらいたいか」という視点から、商品やサービスを設計する体験設計です。優れた体験設計は、ユーザーの満足度を高め、商品やサービスへの愛着やロイヤリティを向上させる効果があります。

ゲーミフィケーションと体験設計

ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素やメカニズムを、非ゲーム分野に応用することです。例えば、ポイント、バッジ、ランキング、レベルアップなどのゲーム要素を取り入れることにより、ユーザーのモチベーションを高め、行動を促進することができます。ゲーミフィケーションは、体験設計においても非常に有効な手法です。ユーザーに「楽しみながら」「自然と」「継続的に」サービスを利用してもらうために、ゲーミフィケーションの要素を効果的に取り入れることが重要です。

セガ エックスディーでは、ゲーミフィケーションを「ついやりたくなる」体験をデザインするための手法として捉え、様々なプロジェクトに活用しています。長年のゲーム開発で培ってきたノウハウを活かし、ユーザーの行動心理を分析し、モチベーションを高めるメカニズムを設計することで、顧客の心を惹きつける体験を提供しています。また、セガ エックスディーのゲーミフィケーションは、単にゲームの要素を導入するだけではなく、ユーザーの心理に深く働きかけ、行動変容を促すことを目的としています。これにより、顧客満足度向上、従業員エンゲージメント向上、サービス利用促進など、様々な効果を期待することができます。

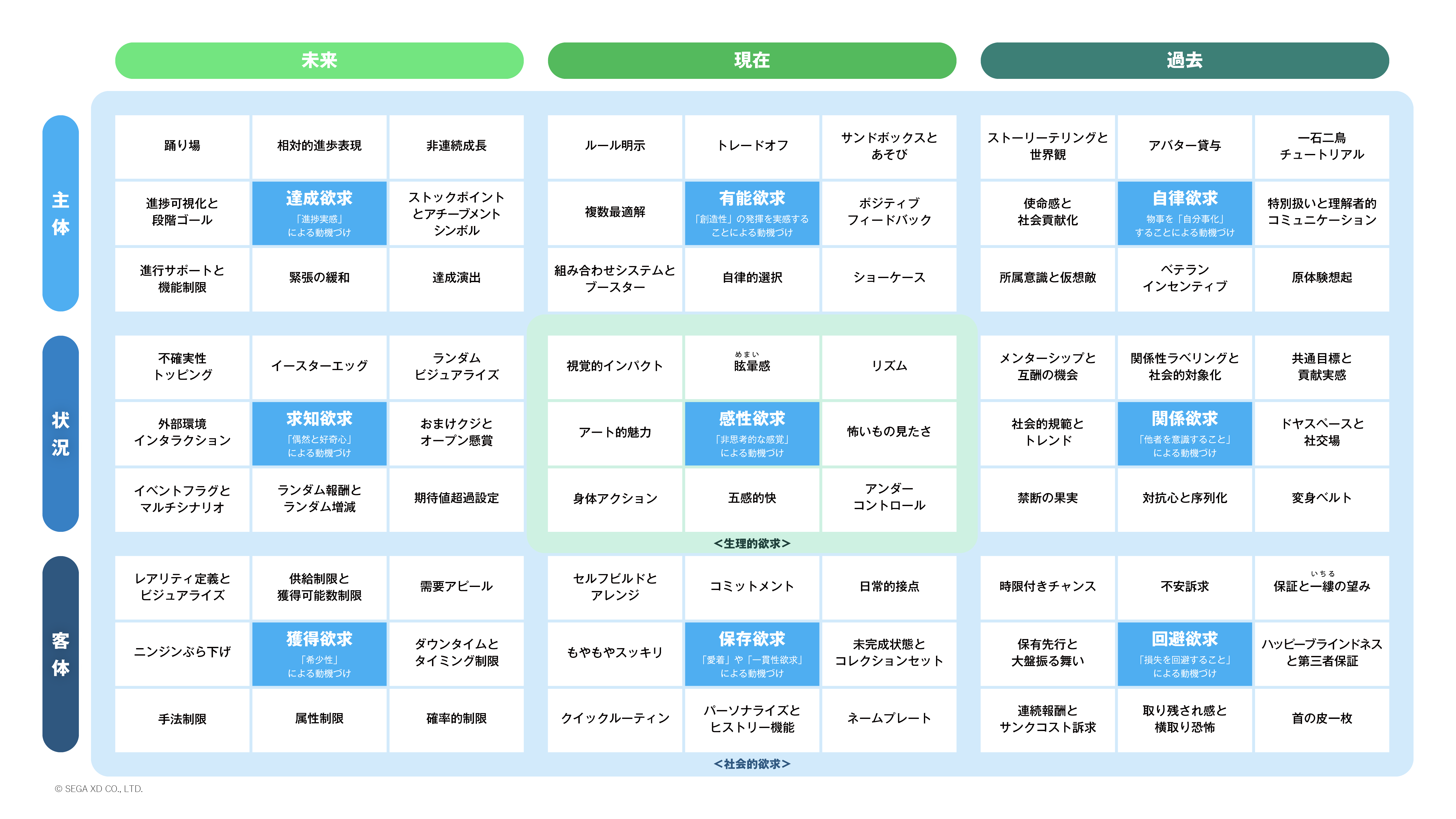

「ゲーミフィケーションボード(Oボード)」のご紹介

セガ エックスディーが「ゲーミフィケーション」を主軸に、数多くのお客様の課題解決を支援させていただく中で、たくさんの成果を生み出してきた「ゲーミフィケーションボード(Oボード)」というフレームワークがあります。

「Oボード」は、ゲーム開発で培ってきた生活者の心を動かし「ついやってしまう」「ついやりたくなってしまう」「ついやり続けてしまう」体験を生み出す技術を独自に体系化したもので、人間の本質的な欲求を9つに分類し、それぞれにアプローチする101種類の体験デザイン手法を整理しています。これは、セガ エックスディーのゲーミフィケーションによる体験デザイン(CXデザイン)の「虎の巻」と言えるフレームワークです。

0→1プロセスにおける体験デザインだけではなく、既存サービスの改善、プロモーションキャンペーンの検討など、あらゆるシチュエーションで活躍する非常に有用なツールです。

その他、セガ エックスディーでは、誰でも最適なプロセスでCXデザインを行えるよう、体験設計の各段階で活用することを想定しデザインされた5つのフレームワークの総体「CXのあいうえおⓇ」を制作しています。「Oボード」以外の4種類のフレームワークやその詳細については、「顧客体験を創造する鉄板フレームワーク「CXのあいうえおⓇ」よりご参照ください。

ゲーミフィケーションカードとは

ゲーミフィケーションカードとは、人の感情を動かし行動を変えるような、新しいアイデアを生み出すための、「切り札」となるツールです。

先ほどご紹介した「ゲーミフィケーションボード(Oボード)」を誰でも様々なシチュエーションで活用できるよう制作したカードです。

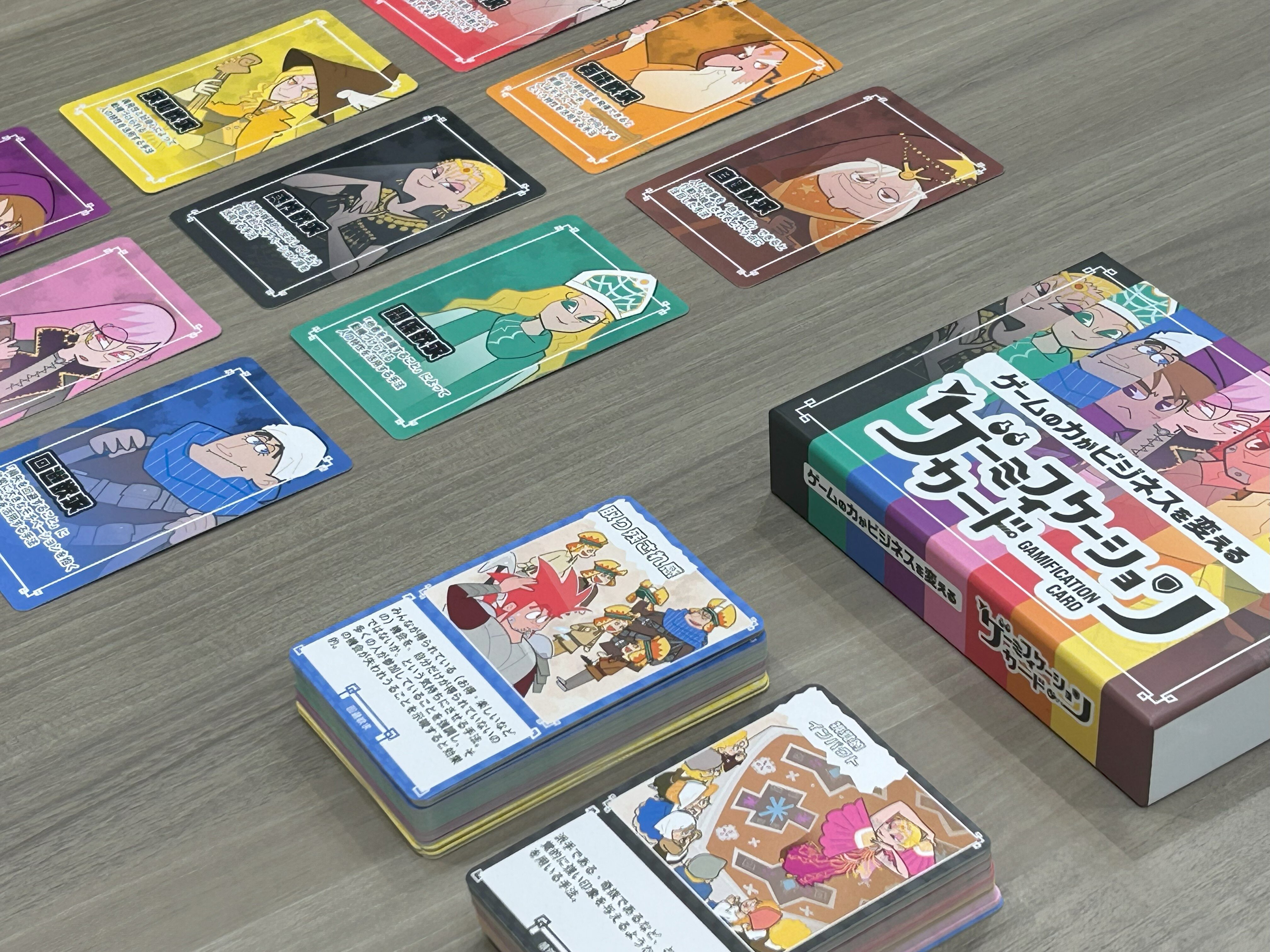

ゲーミフィケーションカードには、これまでセガ エックスディー社内で社外秘として扱われていた、ゲーミフィケーションボードの全手法の解説文を、大胆にもすべてそのまま掲載しています。さらに、101種類ある手法のすべてに対し、完全描きおろしのイメージイラストを制作しており、体験設計のテクニックやその効果について、直感的に理解することができます。

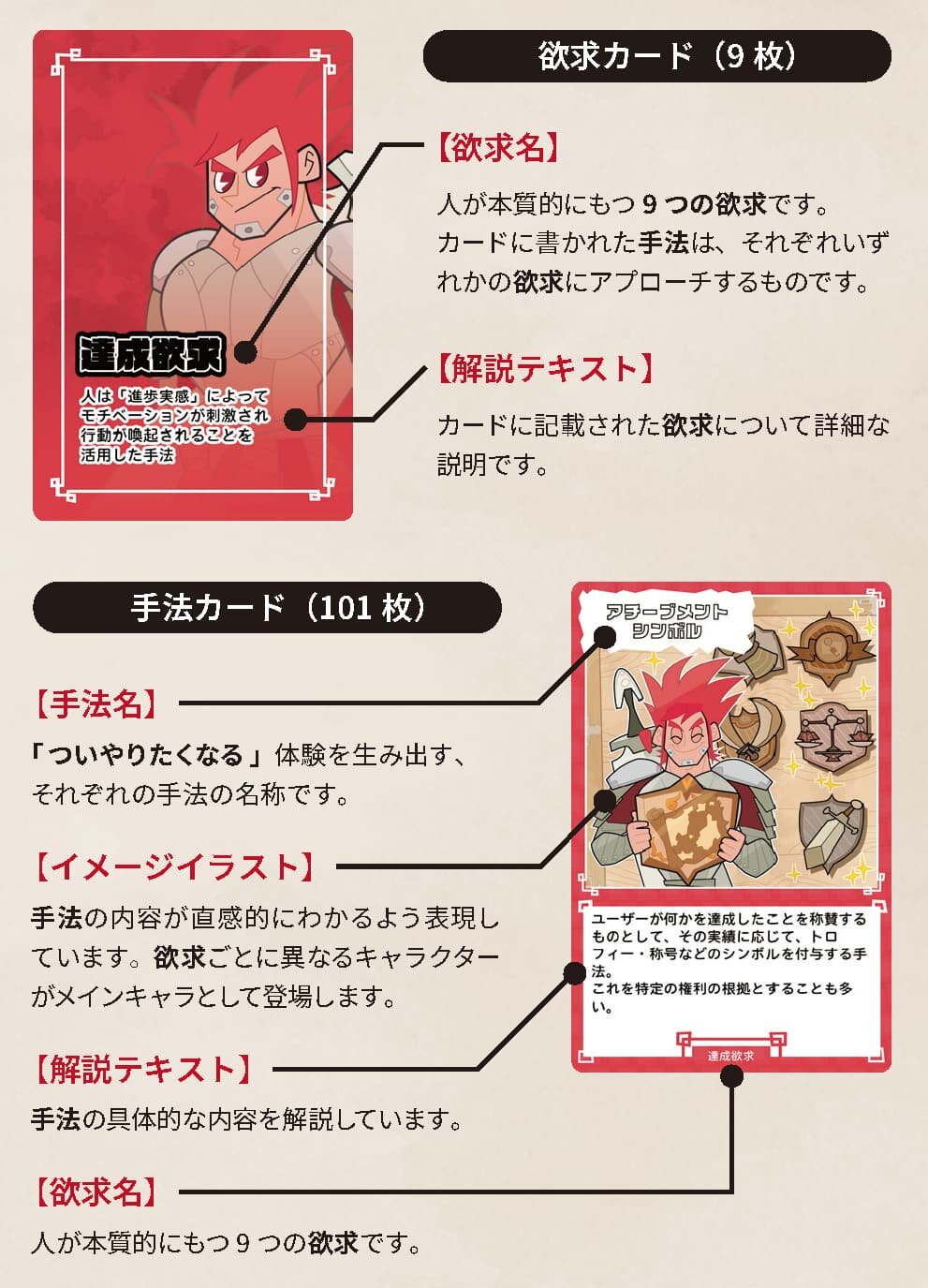

カードは全部で110枚あり、9枚の「欲求カード」と101枚の「手法カード」で構成されています。

欲求カードには「人が本質的に持つ9つの欲求」が書かれており、カードに書かれた手法は、それぞれいずれかの欲求にアプローチするものが記載されています。また、手法カードには、それぞれ以下の要素が記載されており、ゲーミフィケーションの知識がなくても、直感的に理解することができるようになっています。

・手法名

・イメージイラスト

・解説テキスト

・欲求名

ゲーミフィケーションカードの利用例

ゲーミフィケーションカードは、様々なシーンで活用することができます。

例えば、以下のようなアイデアが求められる際に活用できます。

・集客の悩み

・バズるキャンペーン

・再訪率の向上

・新規事業アイデア

■ ひとりで使う場合

ひとりで使う場合は、ゲーミフィケーションアプローチの辞典として活用できます。

・担当しているサービスのために、何か新しい施策を考えたい

・次の会議までに何かアイデアを提出しないといけない

そんなときは、ゲーミフィケーションカードをパラパラとめくってみましょう。

そして、ピンときたゲーミフィケーションの手法が見つかったら、そのアプローチでどんなことができるか?を自由に考えてみてください。

これまで思いつかなかったようなアイデアを、きっと生み出すことができます。

■ チームや会議で使う場合

チームでのブレーンストーミングや、施策検討の会議の場で、ゲーミフィケーションカードは真価を発揮します。

みんなでワイワイ楽しみながら、ビジネスを次のステージに進めるような、新たなアイデアをたくさん生み出してください。ゲーミフィケーションカードを使ったワークショップは、大きく分けて3つのレベルがあります。

・初級編:ワンテーマアイディエーション

・中級編:ジョブ・マスター

・上級編:アイデア大連鎖

それぞれ1つずつ解説します。

初級編:ワンテーマアイディエーション

アイデアを出したいテーマを決めたら、手法カードをまとめて山にしてシャッフルし、上から1枚めくってください。

めくったカードの内容を読み合わせ、その手法を活用したアプローチをどんどん出していきましょう。難しく考えすぎず、思いつくままに発言するようにしてください。もちろん、ブレーンストーミングのセオリー通り、アイデアの否定はNGです。1枚につき5分程度の時間を上限とし、次々めくっていくのがオススメです。第一印象で難しそうと感じるカードにこそ、全く新しいアイデアを出すためのヒントが隠れているかもしれません。

パッとアイデアが浮かばなくても、発想を飛躍させ、まずは何かひとつ考え出してみてください。奇天烈な内容でも構いません。

中級編:ジョブ・マスター

参加者はそれぞれ、欲求カードから1枚を選択します(好きなものを選んでも、ランダムに配布しても構いません)。

次に、選んだ欲求にひもづく手法カードを、それぞれの手札としてください。

※欲求の種類によって、手法カードの枚数は異なります

アイデアを出したいテーマを決めたら、参加者はそれぞれ自分の手札から手法カードを選び、その手法を使ったアイデアを発表します。

難しく考えすぎず、どんなアイデアでもどんどん発表していきましょう。もちろん、アイデアの否定はNGです。

上級編:アイデア大連鎖

アイデアを出したいテーマを決めたら、手法カードをまとめて山にしてシャッフルし、プレイヤーに6枚ずつ配ってください。

配られたカードを読んで、それぞれの手法について理解したら(なんとなくで構いません!)、カードに書かれた手法を活用したアイデアを考えて、思いついたらカードを場に出して発表してください。

アイデアが一つ以上発表されている状態では、各プレイヤーには選択肢がふたつあります。

①新しいアイデアを発表する

②すでに出ているアイデアをさらに面白くするアイデアを付け加える

プレイヤーは、カードを1枚出したら1枚ひいてください。アイデアが出てこなければ、手持ちのカードを好きなだけ捨てて同じだけひいてもOKです。

②では、アイデアを付け加えたいカードに隣り合うようにカードを置くようにしてください。①と②を続けていると、どのアイデアが特に発展性があるのかもよくわかります。

「アイデア大連鎖」の目標は、他の人のアイデアに触発されたアイデアをたくさん出すことです。ひとつのアイデアからどんどん発想を広げ、10連鎖を目指しましょう。

ゲーミフィケーションカードで体験設計を学ぼう

この記事では、セガ エックスディーが開発したゲーミフィケーションカードについてご紹介しました。

ゲーミフィケーションカードは、ゲームの要素を応用してユーザーの行動を促す「ゲーミフィケーション」を、誰でも簡単に学ぶことができるツールです。9つの欲求と101種類の体験デザイン手法を組み合わせることで、ユーザーを「ついやりたくなる」状態に導きます。

カードゲーム形式で楽しみながら、ゲーミフィケーションの知識を深め、体験設計・CXデザインに役立てることができます。

セガ エックスディーでは、企業向けに提供しているワークショップやコンサルティングの中で、ゲーミフィケーションカードを活用しています。

※ご参考

CXデザインやゲーミフィケーションにご興味をお持ちの方は、弊社のゲーミフィケーションの最新事例やノウハウ、コラム、セミナー情報などをお届けするメールマガジンを配信していますので、ぜひご登録ください。

リンク

資料ダウンロード

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事の内容について詳しく聞きたい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。