KNOWLEDGEナレッジ

【花王 肌レコ】顧客エンゲージメント向上にも寄与!? ゲーミフィケーション活用コンテンツでMAUが約2倍に!

文責:マーケティング・コミュニケーション課

- CXデザイン

- UXデザイン

- 導入事例

セガ エックスディーは「ついやりたくなる」ゲーミフィケーションのナレッジを生かし、さまざまな企業のサービス設計を支援してきました。花王が提供するAI肌診断「肌レコ」もその一つです。

スマホで自撮りするだけで、肌年齢などの状態がわかる「肌レコ」。このサービスは、花王がお客様のエンゲージメントを高めたいという想いから始まりました。「肌レコ」を通して、どのように顧客とのコミュニケーションを増やしているのか。また、その体験設計にゲーミフィケーションを活かすことのメリットについて、「肌レコ」の立ち上げに関わった化粧品事業部門の秦 玥(シン ゲツ)さま、研究開発部門の西野 顕(ニシノ ケン)さまにお話を伺いました。

■ 会員向けサイトの顧客エンゲージメント向上を目指して

――まずは「肌レコ」というサービスについて教えてください。

秦 玥さま(以下 秦):花王は生活者とつながるためのプラットフォーム「My Kao」というサイトを運営しており、その中に美容に関する双方向型のコミュニティサイト「Kao Beauty Brands Play Park」(以下、Play Park)があります。私はこのPlay Parkの運営・管理を担当しています。

そのキーコンテンツとして、2023年3月に「肌レコ」という肌測定のWebサービスをリリースしました。肌レコは、お客様の手元のスマホで自身の顔写真を撮るだけで、肌年齢やハリの状態といった13項目のスコアが測定できる無料のサービスです。その結果に基づいて、自分に合った肌のお手入れ方法やアドバイスも表示されます。

――肌レコを開発するに至った背景・狙いは何でしょうか?

秦:きっかけは、コロナ禍で非接触のコミュニケーションが増えたことでした。スキンケアのアドバイスに関しては、基本店頭で美容部員が対応してきたため、オンラインでの対応に限界を感じていました。

そのため、お客様にオンラインでも適切な、自分に合ったスキンケアのアドバイスや購買体験を得てほしいという想いがありました。

また、Play Parkの立ち上げにあたって、入り口となるキーコンテンツが必要だと考えていました。

非接触で肌を測定して自分の肌の状態を知ることができれば、そこからPlay Park内の美容情報や製品と出会っていただく、という体験につなげられるのでは、と考えたのです。Play Parkへ頻繁に訪れてもらい、お客様のエンゲージメントを高めることが大きな目的として捉えていました。

ちょうど研究開発部門では、花王の皮膚科学をもとに「Kirei肌AI技術」「ハリAI解析技術」という技術を開発しているところだったので、これらの技術を活用してよいコンテンツが作れると考えました。

――ちなみに、セガ エックスディーに依頼いただいた決め手は、どのような点からでしょうか?

西野 顕さま(以下 西野):当社はWebやアプリの開発経験が乏しかったので、Web・アプリ開発の企業さんに支援してもらおうと、候補を20社ほど挙げていました。特に、UXや体験設計に強みのある企業を中心に選定していました。ユーザーが何度も訪れてくれるような、シャープなUXを開発するにはどうすればいいか、というアイデアから相談したかったのです。

その中でもセガ エックスディーさんの提案からは、ユーザーにインパクトを与える体験設計へのこだわりが感じられました。

「ゲーミフィケーション」という言葉にはなじみはなかったものの、ランニングアプリなどの継続性を高めるサービスに注目していました。それと似たような体験を目指そう、という方向性で話し合っていたのでぴったりだと思い、セガ エックスディーさんに依頼しました。

■ 体験設計の工夫で、再訪率が約2倍に

――「肌レコ」の開発にあたって、セガ エックスディーとどのような取り組みを行ったのでしょうか?

西野:肌レコのアイデア自体、セガ エックスディーさんと議論する中で誕生しました。「ユーザーにPlay Parkへ何度も来ていただいて、お客様のエンゲージメントを高めるにはどうしたらいいか?」という課題に対して、セガ エックスディーさんからいくつかのサービスの案をいただきました。

その中に、「AIを使ったダイエットアプリのビューティー版」というものがありました。個人の美容ケアをサポートするパーソナライズサービスのアイデアです。このアイデアは、花王のビューティーブランドがかかげる「Celebration of Individuality」(お客様の個性と美を称えよう)というメッセージにも合うと思いました。

このアイデアをベースに、花王ブランドらしさを加えていけば、他にはないサービスになると考え、AI肌診断という方向性に決まりました。

秦:その後は、「継続的に使ってもらうためのUX」について議論していきました。

ここで重要だったのが、コンテンツを愛用してくれる人の立場で考えること。セガ エックスディーさんからの提案と、私たちの提案を突き合わせながら、社内調査も実施して、ユーザー視点で魅力あるコンテンツやUXになっているかを、何度も検証していきました。

西野:ワイヤーフレームを作っては壊し、スクラップ&ビルドを繰り返しながら現在の「肌レコ」のUXが形づくられました。

その間、化粧品や美容に関するユーザーのインサイトについては、私たち花王の視点で意見を出し、セガ エックスディーさんは体験設計のプロの視点で「この仕様だとユーザーの負荷が高そう」「ここで離脱が増えそう」といった指摘をいただきながら改善していきました。

例えば、肌診断ではなく「似合うメイク」の診断を検討したことがあったのですが、その場合、ユーザーに素肌とメイクの自撮りを両方撮影してもらう必要が出てきます。それはユーザーの負担が大きすぎるという意見をいただいて、方向性を変えることができました。

Webサイトやアプリの開発をしたことがない者としては、ユーザーの立場に立ったUXの考え方を教えてもらえることが安心感につながりました。

――最終的に完成した「肌レコ」は、再訪率向上のために、どんな体験設計の工夫をしていますか?

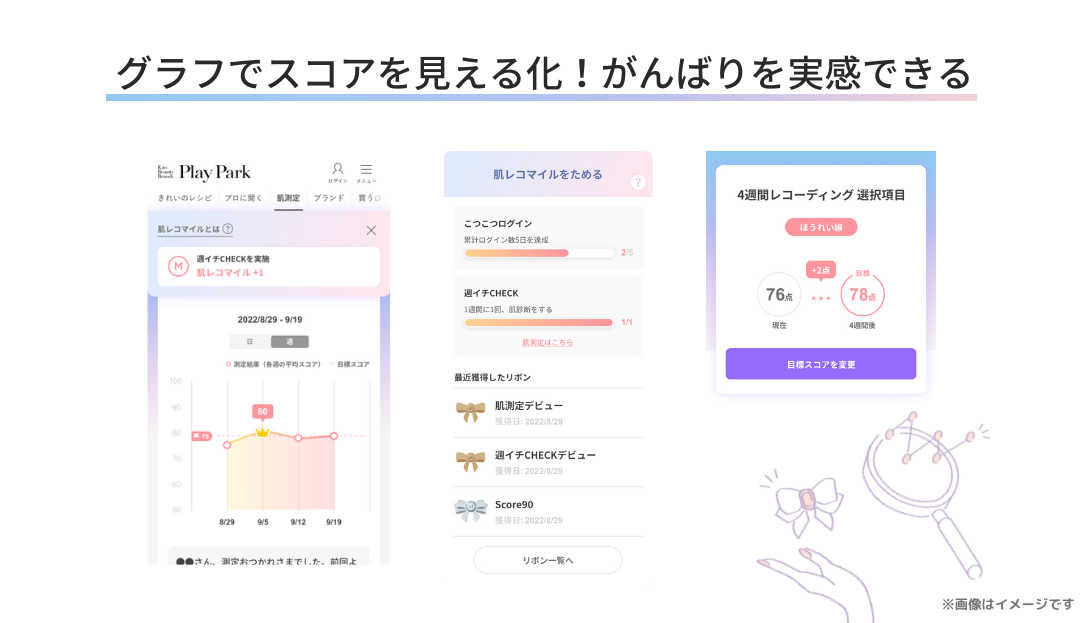

西野:継続的に肌診断をしたくなる「肌レコマイル」を導入しています。これによって、ユーザーが何度もサイトを訪れてくれる仕組みになっています。

最初はWebのサービスにするか、ダウンロードするタイプのネイティブアプリにするか迷ったのですが、初回の利用ハードルを下げるために、Webサービスで開発することにしました。一般的にWebサービスは、アプリと比較すると再訪を促す仕組みを取り入れにくいと言われていますが、「肌レコマイル」などのゲーミフィケーションの要素を活用し、より再来訪を促しやすい体験設計にしていただきました。

【セガ エックスディーのプランナーが語る!】 「肌レコ」に活用したゲーミフィケーション

肌レコでは、主に「継続利用」「信頼・愛着の醸成」を促すために、ゲーミフィケーションによる体験設計を行いました。

● 継続利用

継続利用を促すために、ゲーミフィケーションの手法である「進捗可視化(達成欲求)」と「コレクションセット(保存欲求)」を活用しています。

「進捗可視化」は、ユーザーの進捗度合いを表示することで、自分が確実に進歩していることを定量的に認識しやすくさせる手法です。

肌レコでは、診断後に進捗度を表示し、同年代の平均点との比較も行うことで、自分が確実に成長していることを定量的に認識できるフィードバックを提供しています。これにより、ユーザーが高い成長実感を得られるよう設計し、モチベーションの向上を図っています。

また、継続利用と達成感を促す仕組みとして「4週間レコーディング」を導入し、週に1回・4週間にわたり肌測定を行うという、達成可能なゴールを設定しました。これにより、進捗が可視化されやすく、達成感を得やすくなります。

さらに、ユーザー自身が改善項目を設定し、それに向けた行動を促すほか、長期的なモチベーション維持のために、1ヵ月間で段階的なゴールを設けるなど、複数のゲーミフィケーション要素を組み合わせてモチベーション維持をサポートしています。

「コレクションセット」は、ユーザーが収集して、コレクションをコンプリートしたい欲求を刺激する要素を取り入れる手法です。

肌レコでは、肌測定の継続や、肌状態のスコアが高いなどの条件を達成すると、様々な「リボン」を獲得することができます。

さらに、リボン獲得数やログイン数に応じて貯まる「肌レコマイル」も実装。この「肌レコマイル」を貯めることで、プレゼントがもらえるキャンペーンへの応募や、会員限定イベントに参加が可能となり、継続的な肌レコ利用を後押ししています。

● 信頼・愛着の醸成

また、よりサービスに愛着を持ってもらうために、ゲーミフィケーションの手法である「理解者的コミュニケーション(自立欲求)」も活用しました。

「理解者的コミュニケーション」は、「自分のことをわかってくれている」「理解されている」と感じるよう促す手法です。

肌レコでは、一人ひとりに最適なスキンケアアドバイスを提示。花王オリジナルのAI肌診断の結果に基づき、ユーザーが「自分のことを理解してくれている」と感じられるコメントを添えることにより、サービスへの信頼感や愛着を醸成しています。

これら複数のアプローチを組み合わせることにより、総合的な体験としてユーザーの満足度を高め、「また明日もやりたい」という意欲を醸成し、再来訪したくなるコンテンツを目指しています。

――「肌レコ」のローンチから現在までで、どのような成果が表れていますか?

秦:肌レコがローンチしてから現在までの利用者数は約34万人と、多くの流入を獲得できました。My KaoとPlay Parkは2022年12月にオープンしたのですが、その3ヵ月後に肌レコがローンチし、その後は月間アクティブユーザー数(MAU) が約2倍に増えました。

Play Parkには、ほかにもさまざまなコンテンツを用意し、キャンペーン施策を実施していますが、一回の接点で終わってしまうことも多い。その中で、「肌レコ」は1ヵ月以内に再訪するユーザーが約30%と、高い再訪率を誇る 点が特徴です。

会員登録をして継続利用していただくと、「肌レコマイル」がたまってキャンペーンに応募できたり、イベントに参加できたりするので、そういった仕組みによって再訪率が高くなっているのだと思います。

また、直近のMAUは、1.5万〜2万人と好調に推移しており、ユーザーの継続的な利用が確認されています。

施策の狙いだったPlay Parkのエンゲージメント向上につながっているので、うれしく思っています。

――利用者の反応はいかがでしょうか?

秦:「サイトのデザインがシンプルでわかりやすい」「無料で、好きな時にスマホ一つで肌の状態を記録できるのはうれしい」といったよい評価をいただいています。

そのほか、「いまいち自分に何が足りていないのかわからなかったので、アドバイスしてもらえるのがうれしい」「平均年齢よりスコアが上だととてもうれしいので、これからもケアを頑張りたい」といった声も届いていており、ユーザーの肌ケアのモチベーションにもつながっているようです。

■ 「スマホで手軽に」利点を生かしてイベントにも

――セガ エックスディーとの取り組みにあたって、難しかったポイントや意識したことがあれば教えてください。

西野:Webサイトやアプリの開発経験がないので、ユーザーの立場に立った思考を身につけることが、まず難しかったです。ただ、そこはセガ エックスディーさんを頼りながら徐々に理解していきました。

一方で、「自分たちが何を達成したいのか」をできるだけ明確に持たないとうまく進まないと実感しました。新規流入や再来訪といったKPIを意識するあまり、ゲーミフィケーションの仕掛けにばかり目が向いてしまい、『My Kao』や『Play Park』でお客様にどのような体験をしていただきたいのか、どのような関係性を築きたいのかという本来の目的を見失いそうになることがありました。そうした中で、セガ エックスディーさんと何度も議論を重ねながら、だんだんと解像度が上がり、ピントが合ってきた。その過程は苦労したと思います。

――セガ エックスディーに依頼してよかったポイントがあれば、教えてください。

秦:ゲーミフィケーションについての深い知見に期待してお願いしたところ、本当に期待通りの素晴らしいサービスを作り上げていただきました。ローンチ後も、課題解決の提案や丁寧なフォローをいただいています。

西野:アプリの設計も細部にこだわって、再訪率を上げたいという我々の想いを実現してくれました。

マイル(ポイント制度)の発想自体は普遍的かもしれませんが、肌測定をした瞬間に獲得できるスピード感や、そこからすぐにキャンペーンに応募できる動線などがすぐれたUXになっていると感じています。スマホアプリのゲーム開発などで培われた細部の設計へのこだわりやナレッジがあるからこそだと思います。

――ゲーミフィケーションを実際の施策に取り入れた経験から、ゲーミフィケーションはどのような企業が取り入れると良いと思いますか?

秦:ユーザーと共創してものづくりをしたい企業には、向いていると思います。花王は以前からお客様とのコミュニケーションを大切にしていて、商品開発の際に普段の使い方や、改善点を聞くことも多いんです。

お客様と一緒により良い製品を作りたい企業は、日ごろからエンゲージメントをしっかり高めることが大事。ユーザーとの関係性を大切にする企業ほど、ゲームフィケーションを通じてエンゲージメントを確立するのがよいのではないでしょうか。

――今後、「肌レコ」の施策をどのように発展させていきたいですか。

秦:スマートフォンで手軽に体験できるという強みを生かして、リアルイベントにもチャレンジできたらと考えています。

「店頭に行くと体験できる」タイプの診断だと、話がそこで終わってしまうのですが、肌レコはインストールも不要で、その場ですぐに実践できます。ユーザー同士も話題にしてもらいやすく、リアルな場での顧客コミュニケーションにも役立つのではないかと考えています。

非接触の肌診断サービスとして始まった肌レコですが、リアル回帰の市場の動きにも合わせて展開できると思います。まだ肌測定をやったことがないという方も意外といらっしゃるので、そういった方々と何かイベントでお会いする機会があった時に、手軽な入口として体験していただきたいですね。

■ 関連リンク

・『肌レコ』プレスリリース

https://segaxd.co.jp/news/newsrelease/514829d645567d43bbc93bb9ccccf9513940575a.html

・Kao Beauty Brands Play『肌レコ』ホームページ

https://hadareco.kao-kirei.com/

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事の内容について詳しく聞きたい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

- 文責:マーケティング・コミュニケーション課