WHAT'SGAMEFULDESIGNゲームフルデザインとは

2.ゲームフルデザインにおけるSEGA XD独自メソッド

ゲームフルデザインは行動デザインであり体験デザインのため、人間理解がとても大切になります。皆さまがゲームフルデザインを理解し活用するために、セガ エックスディーが独自に整理し体系立てた人間理解の整理とアプローチ方法について紹介します。

2-1課題解決アプローチにおけるビヘイビアデザイン

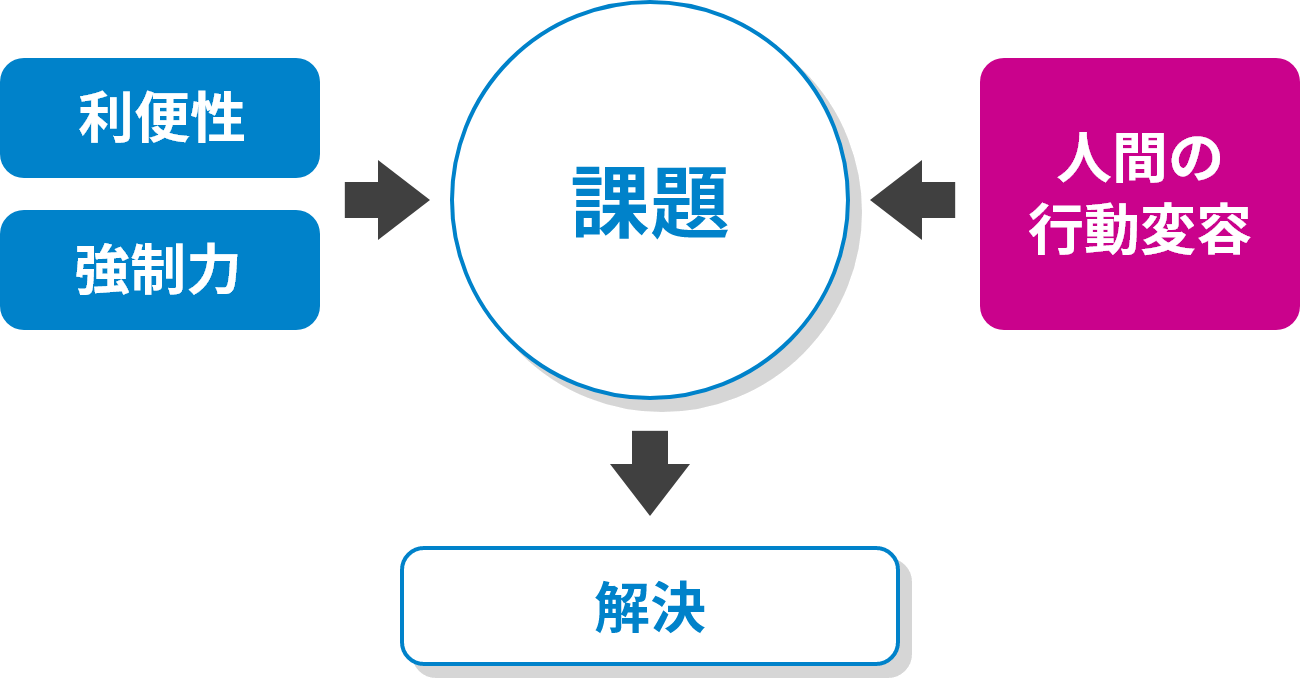

一般的な課題解決のアプローチは、利便性や強制力を通じたアプローチです。例えば、人気飲食店に行列がたくさんできてしまうことで近隣の住民の方に迷惑をかけてしまっているという問題があったと仮定します。それを解決する手法として、例えば、事前予約のシステムを導入するといった利便性のアプローチや、周囲に迷惑のかからないように、大声で話すと罰金を取ると張り紙で注意喚起する強制力のアプローチなどがあります。

そこでもう一つのアプローチとして「ビヘイビアデザイン」があります。これは人間の行動を変えることで課題を解決するアプローチ。

これは、人間が自然と「してしまう」「したくなる」行動をした結果、課題が解決されるアプローチです。

先の例で言うと、例えば、列の並ぶ方向に紐を張ったり線を引くことで、紐や線に沿って並んでしまうようにする、行列の途中に音量計測マイクとデシベルを表示するモニターを用意して、行列が騒がしくないか確認できるようにすることで静かにしたくなる、というアプローチが考えられます。これらは罰則などで強制されるわけではなく、紐やモニターを見て、自然に整列する、静かにする、という行動が促された結果、目的が果たされるという行動起点のアプローチです。ビヘイビアデザインは、「してしまう」「したくなる」内的要素とそれを喚起する外的要素をセットで考えるアプローチです。

2-2CX領域における課題解決アプローチの整理とゲームフルデザイン

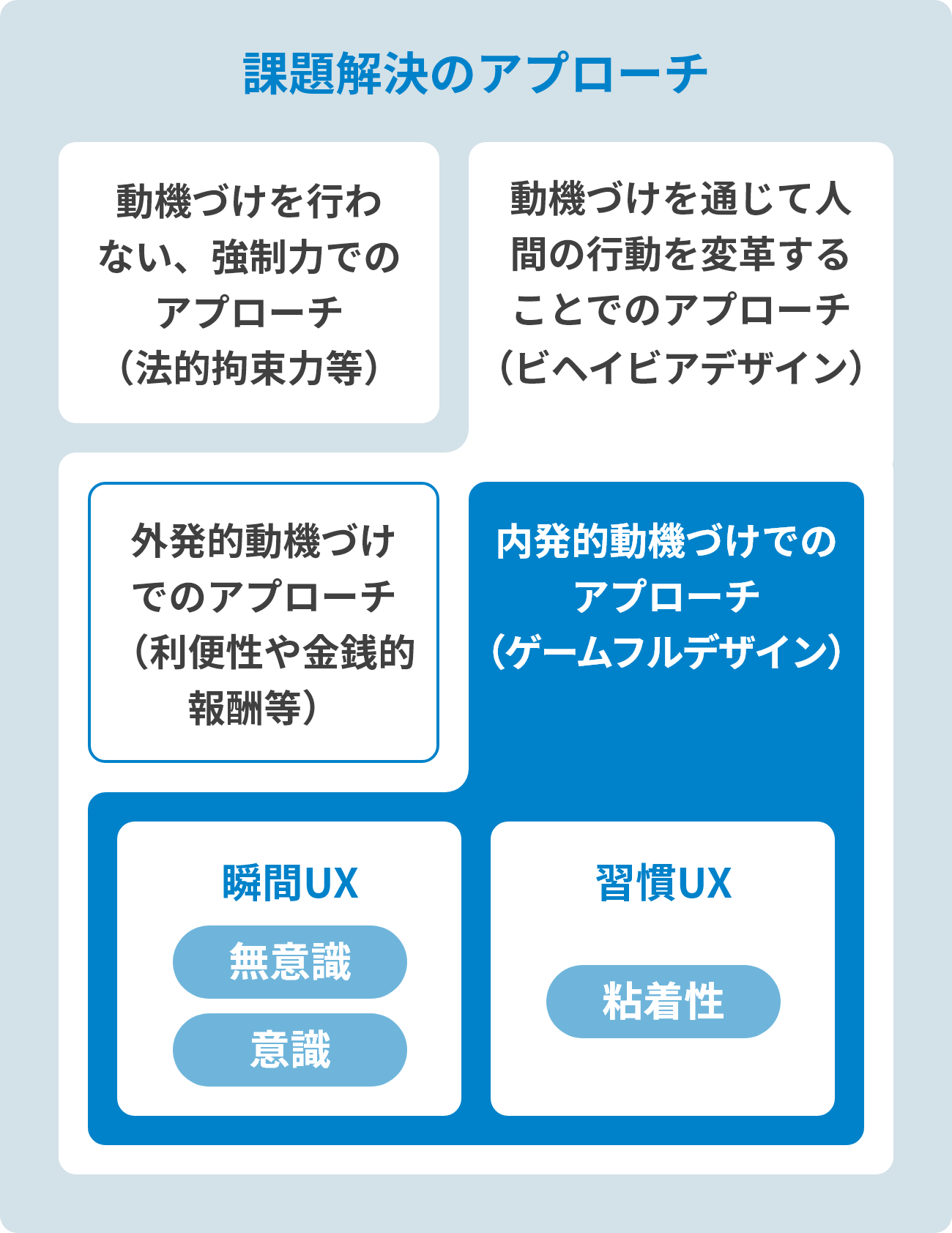

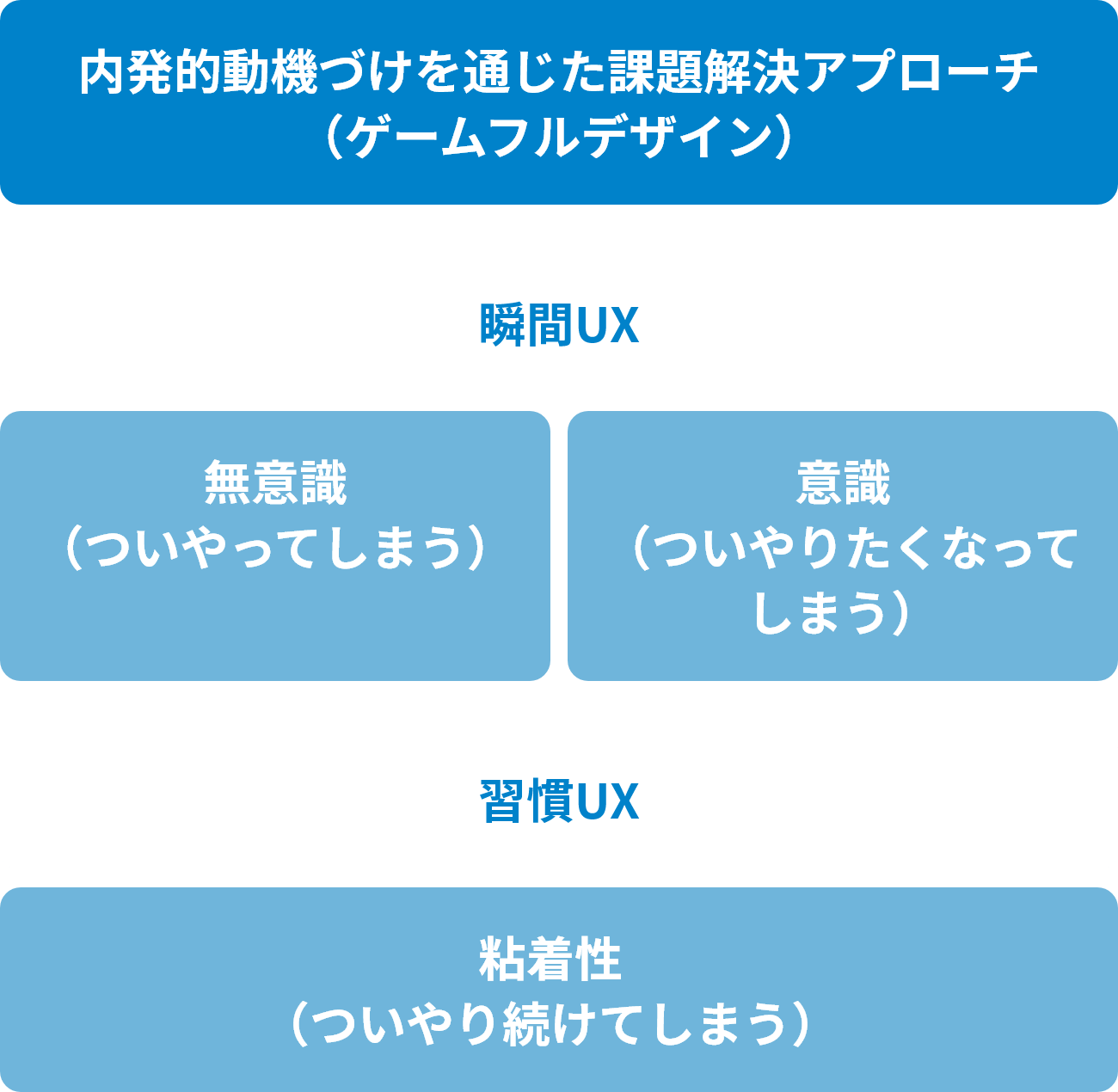

CX(顧客体験)領域における課題解決アプローチは、「動機づけを行わない、強制力でのアプローチ(法的拘束力等)」と「動機づけを通じて人間の行動を変革することでのアプローチ(ビヘイビアデザイン)」の2つに分類できます。ビヘイビアデザインはさらに金銭的報酬などによる外発的動機づけと能動的に「やりたくなる」内発的動機づけの2つに分類できます。この「内発的動機づけでのアプローチ」が「ゲームフルデザイン」の領域になります。

この内発的動機づけのアプローチを、「瞬間的」と「継続的」に分類し、それぞれを「瞬間UX」「習慣UX」と定義します。そして、瞬間UXを「ついやってしまう」無意識なものと、「ついやりたくなってしまう」意識的なもので分類。習慣UXは「ついやり続けてしまう」粘着性と定義します。この瞬間UXと、必要に応じて習慣UXを組み合わせることで、体験を変革していきます。ゲームをはじめとするエンタテインメントには、この瞬間UXと習慣UXの仕掛けであふれています。

この瞬間UXと習慣UXで構成されたCX領域における課題解決アプローチを当社は「ゲームフルデザイン」と定義しています。

2-3瞬間UX:【無意識】

8つの「ついやってしまう」要素

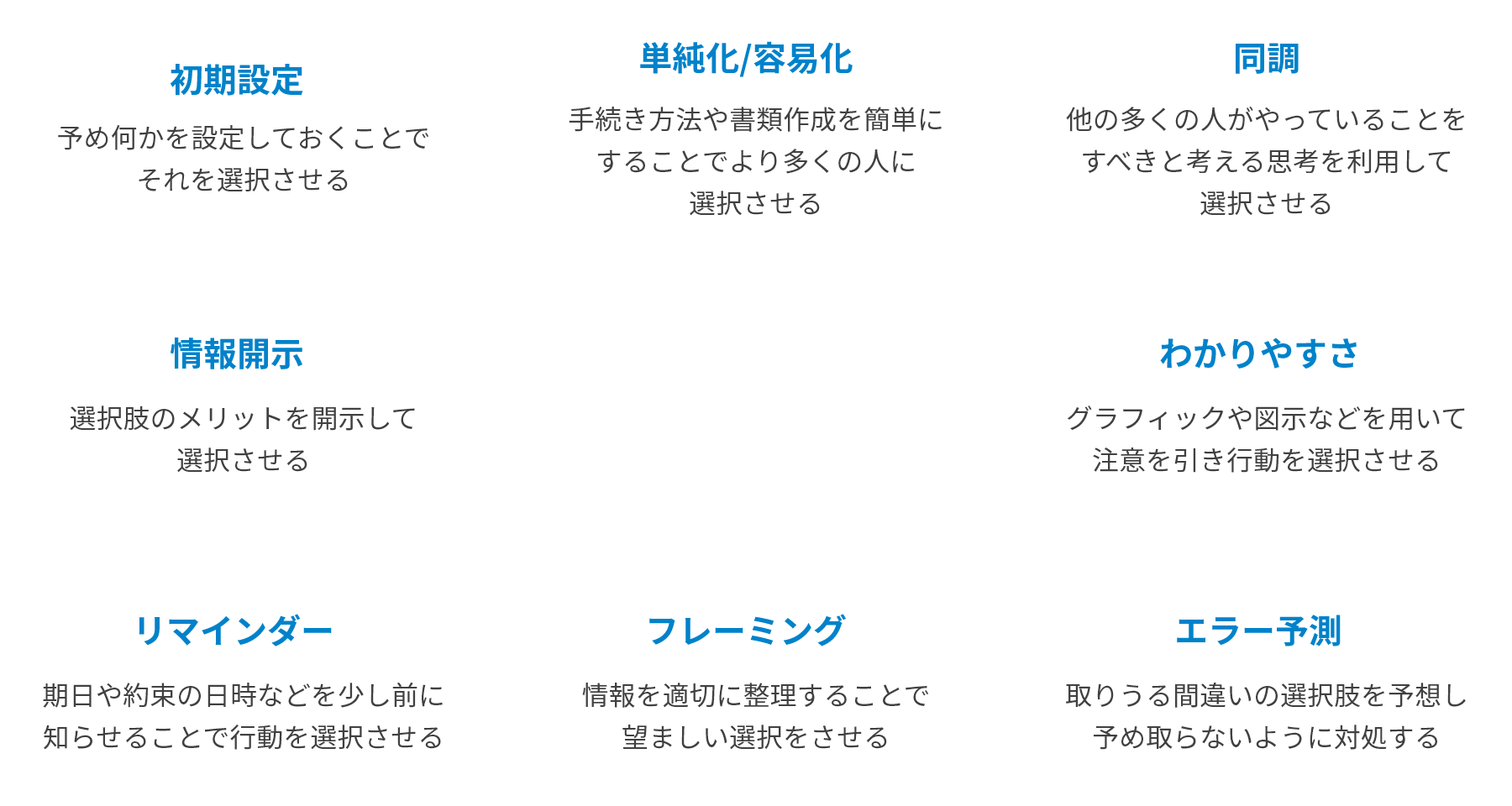

無意識に「ついやってしまう」瞬間UXは、行動経済学をはじめとする行動科学*1の知見を用いて人々が望ましい行動をとるようにアプローチする「ナッジ*2」という考え方をベースにしています。これらの手法を知っておくことで、特定の行動を促したいシーンにぶつかった際に、アプローチ方法を考えることができます。

*1 行動科学は、行動経済学、心理学、社会学、認知科学、脳神経科学など行動に関する自然・人文・社会科学の総称。

*2 《ナッジ(nudge:そっと後押しする)とは、行動科学の知見(行動インサイト)の活用により、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法、人が意思決定し、選択する際の「環境」をデザインしそれにより「行動」をもデザインすること》。環境省が事務局となり活用を推進している「日本版ナッジ・ユニット(BEST)」より https://www.env.go.jp/earth/best.html

「ついやってしまう」の作り方

お題

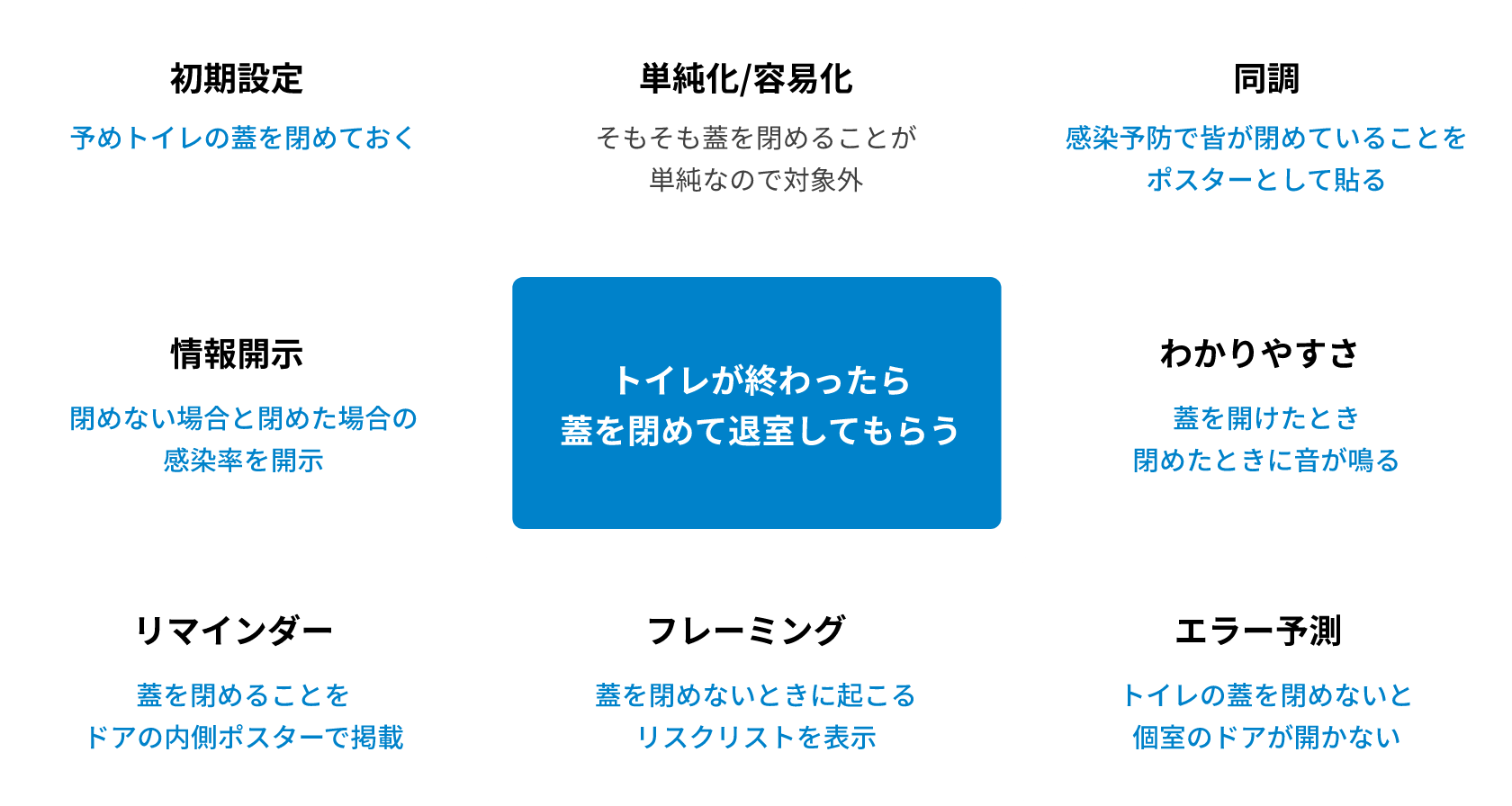

「トイレを使った人が(WHO)トイレを出るときに(WHEN)便座の蓋を閉める・閉めないの選択肢で(WHICH)閉めるを選択する(GOAL)」とした場合、8要素の中央に、解決したい課題を記載しそれぞれの要素に合わせてアイデアを記入していきます。

この時、それがいい発想なのかどうかの判断基準も併せてご紹介させていただきます。

「いい発想」とは

意外性

×

共感性

「思いつかなかったけど、言われてみたら確かにそう」と感じることができるアイデアのこと

誰もが思いつく発想は、面白くありません。だからと言って、新しすぎて何のことかわからない発想は、そもそもイメージができなく、共感できません。このちょうど良い塩梅を当社では「いい発想」と捉えています。

2-4瞬間UX:【意識】5つの

「ついやりたくなってしまう」要素

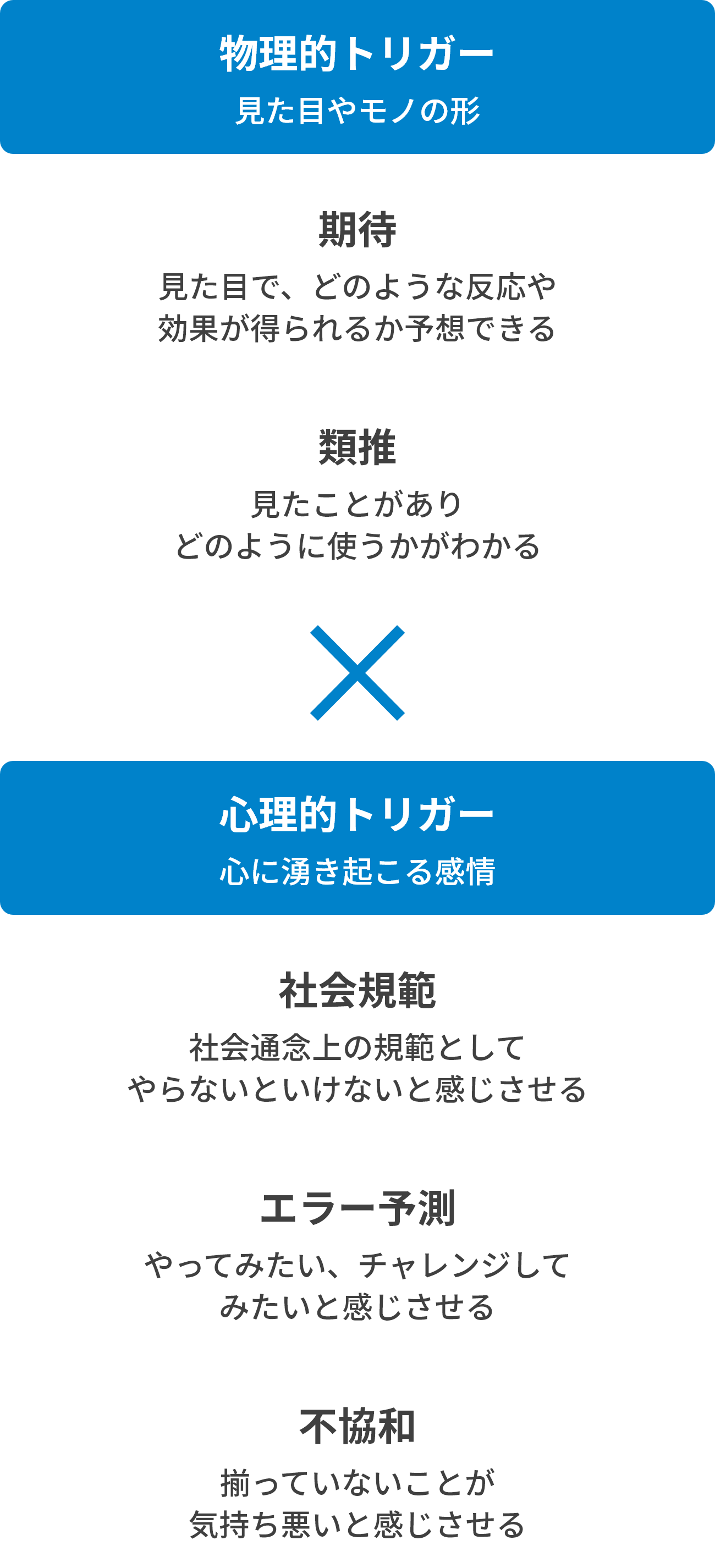

人間が意識して「ついやりたくなってしまう」手法は、「物理的トリガー」と「心理的トリガー」に分類されます。人間の行動を分解すると、外発的な刺激を受けて(物理的トリガー)その後、感情が生まれ(心理的トリガー)、その上で行動が喚起されます。人間が意識して「ついやりたくなってしまう」手法は、この2つ組み合わせでアプローチを考えていきます。

ここでわかりやすい例を1つご紹介します。

見た目で、何が起こるものなのかが予想できる外的刺激(期待)と、周囲がやっていることに合わせようとする感情(社会規範)が喚起されることで行動が喚起されます。

新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっていた際に、見かける機会が増えた足跡のマーク。ここに立てばいいんだろうという予想が容易にでき、その行動は「ソーシャルディスタンスを保つためのものであり自分が和を乱すわけにはいかない」という心理的要因から、足跡の上に立とうという行動につながります。

みなさんも上記の掛け合わせでどのようなものがあるか/できるかについて考察してみてください。

2-5習慣UX:【粘着性】9つの

「ついやり続けてしまう」要素

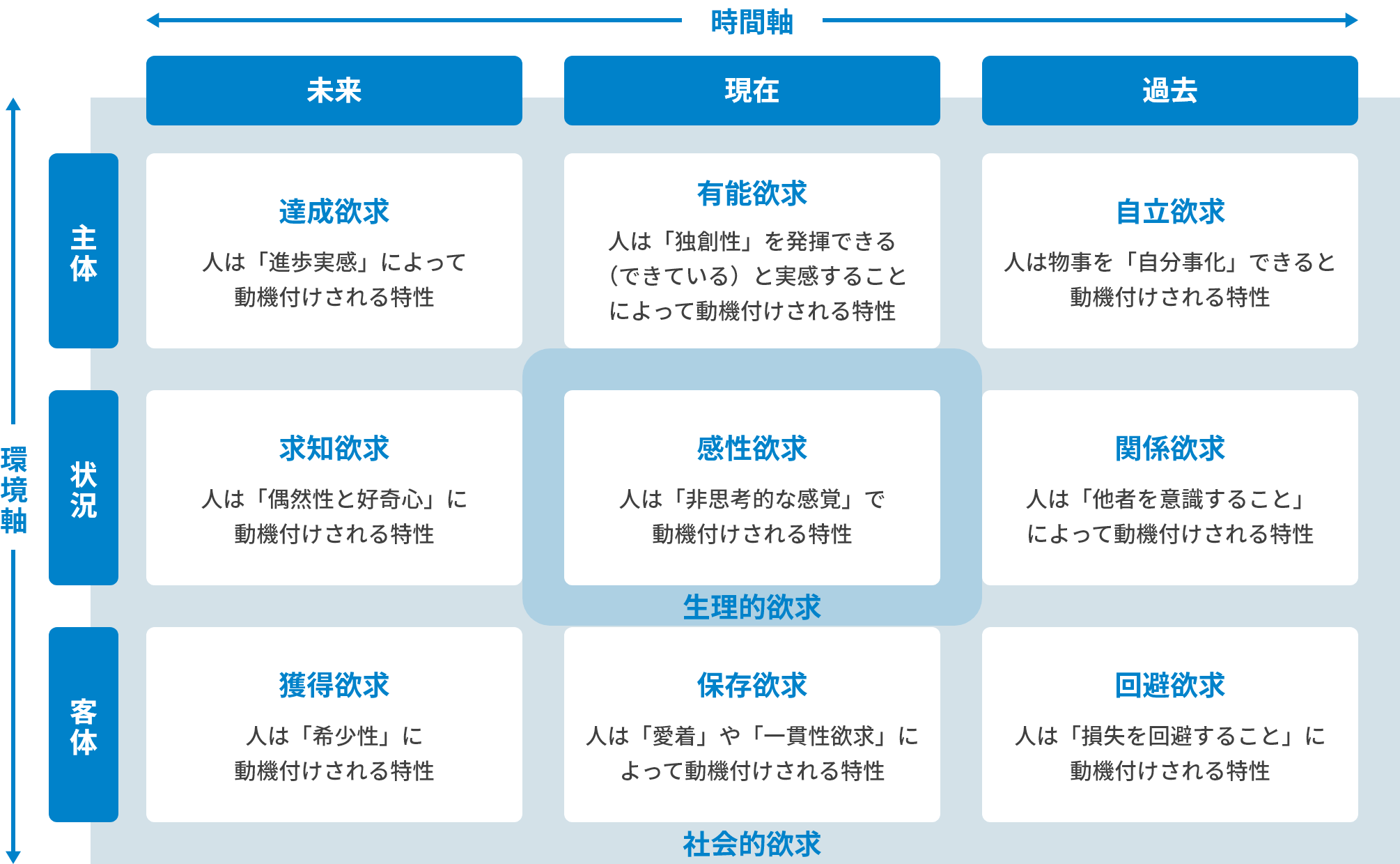

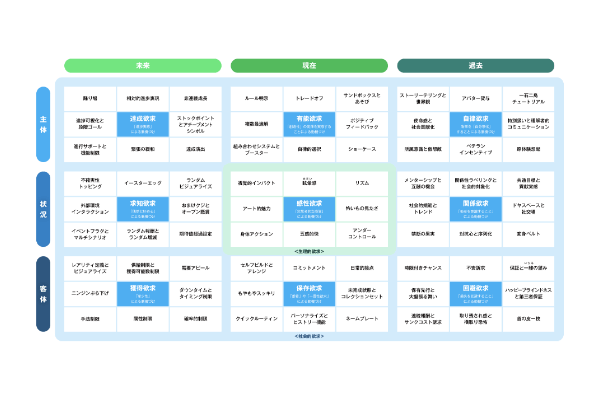

人間の欲求が引き起こされる要因は大きく2種類から引き起こされると定義され、1つは環境軸、もう1つは時間軸です。環境軸は大きく3つに分けられ「主体」「状況」「客体」で分類しています。自分ひとりで欲求が喚起されるものは「主体」、人間が置かれている状況によって欲求が喚起されるものは「状況」、人間の回りにあるモノによって欲求が喚起されるものは「客体」と分類しています。厳密には異なりますが、1人称、2人称、3人称のようなイメージです。

もう1つの時間軸による分類も3つに分けられ「未来」「現在」「過去」で分類しています。未来に起こり得るものへの期待や想像によって喚起される欲求は「未来」、現時点で起こっていることによって欲求が喚起されるものを「現在」、過去に起こった現象や事象によって欲求が喚起されるものを「過去」と分類しています。この3×3の組み合わせで欲求を定義しています。

その上で、それぞれの欲求を効果的に刺激する手法を、ゲームをはじめとするエンタテインメントの経験則から細かく定義しています

-

未来×主体達成欲求

「達成欲求」は、進歩実感によって動機づけされる、自己の能力を最大限に発揮して困難な課題を達成したいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、個体が自己の生存と繁殖の成功を最大化するための戦略として理解できます。 やり方を知りたい、昨日より今日の方が成長していると実感したい、など、人間は前に進んでいる、困難な課題を解決できていると感じることで強い欲求が喚起されます。

-

未来×状況求知欲求

「求知欲求」は、偶然性と好奇心に動機づけされる、新しい知識を得たい、情報を知りたいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、環境に適応しながら生存していくために新たな知識が求められ、それを探求していった背景から理解できます。何が起こるかわからないことを確かめたい、偶然性の高いものに挑戦したくなるなど、人間は、不確実なこと、不明なことに対して確かめたいという強い欲求が喚起されます。

-

未来×客体獲得欲求

「獲得欲求」は、希少性に動機づけされる、物事を手に入れたいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、生存をしていく中でなかなか手に入らないものは貴重であり、それを探求していった背景から理解できます。対象としては、物質的なもの(例えばお金や物品)だけではなく、非物質的なもの(例えば、知識や情報、スキル、経験)が含まれます。限定商品が欲しい、自分だけが特別な能力を持っていたいなど、人間は、希少性の高いものがあるときに、それを手に入れたいという強い欲求が喚起されます。

-

現在×主体有能欲求

「有能欲求」は、自らの能力をもって創造性を発揮できていると実感することによって動機づけされる、自分自身の能力を認めたいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、環境に適応しながら生存をしていく中で、常に最適な方法を模索してきた背景から理解できます。自分の能力を開発したい、有能さを発揮する活動に関わりたいなど、人間は、自分の能力とその証明に対して強い欲求が喚起されます。

-

現在×状況感性欲求

「感性欲求」は、非思考的な感覚で動機づけされる、快を感じたいという欲求を指します。他の8つの欲求が社会的な生き物としての人間の欲求であることに対し、感性欲求は生き物としての生理的、本能的な欲求です。自然界や社会の中で美しいと感じるものを探し、理解し、享受したいと感じたり、単純に快感を得たいと喚起されたりする人間特有の肉体的・感覚的な欲望です。気持ちがいい、美しいなど、人間は自身の感覚的な快楽を得られることに対して強い欲求が喚起されます。

-

現在×客体保存欲求

「保存欲求」は、愛着や一貫性欲求*1によって動機づけされる、現状を維持し続けたいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、種を保存していくための戦略として理解できます。自分が作ったものを残しておきたい、継続的に接点を持ち続けたい、未完成なものを不協和に感じ完成させたいなど、人間は継続的に持ち続けること、一貫性を保つことに強い欲求が喚起されます。

-

過去×主体自律欲求

「自律欲求」は、物事を自分事化できると動機づけされる、自分自身が自分の行動を決定したいという欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、環境の変化に適応しながら自身で生存の戦略を考えていった背景から理解できます。他者から強制されず、あくまで自発的に自身の行動を決定したと感じることで、心理的な満足感が高まります。使命感を感じることや特別扱いをされることで、強い欲求が喚起されます。

-

過去×状況関係欲求

「関係欲求」は、他社を意識することによって動機づけされる、社会的な生き物としての欲求を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、種の保存・生存をしていく上で、自分ひとりでは実現ができず、他者との関わりを重視してきた背景から理解できます。周りからよく見られたい、社会的に適応したいなど、社会や周囲が存在すること、存在を意識することを通じて強い欲求が喚起されます。

-

過去×客体回避欲求

「回避欲求」は、損失を回避することによって動機づけされる損失回避欲求*2を指します。人間の原理的な観点からこの欲求を考えると、種の保存・生存をしていく中で、生存を脅かす危険に対する回避は特に重要であった背景から理解できます。人間は、自分が得られるものの機会よりも、損失を回避したいという欲求がより強く喚起されます。

*1 一貫性欲求: 一貫性の原理、一貫性の法則とも言われますが、人間の、個人が一貫した自己イメージを保とうとする心理的傾向を指します。 一貫性が保たれないときに人間は不協和を感じ、解消しようという行動がなされることが多いと言われています。

*2 損失回避欲求:人間は「得をすること」よりも「損をしないこと」を選んでしまうという心理的傾向を損失回避の法則といい、損をしたくない

ために行動したくなる欲求を、損失回避欲求と本書では表現しています。

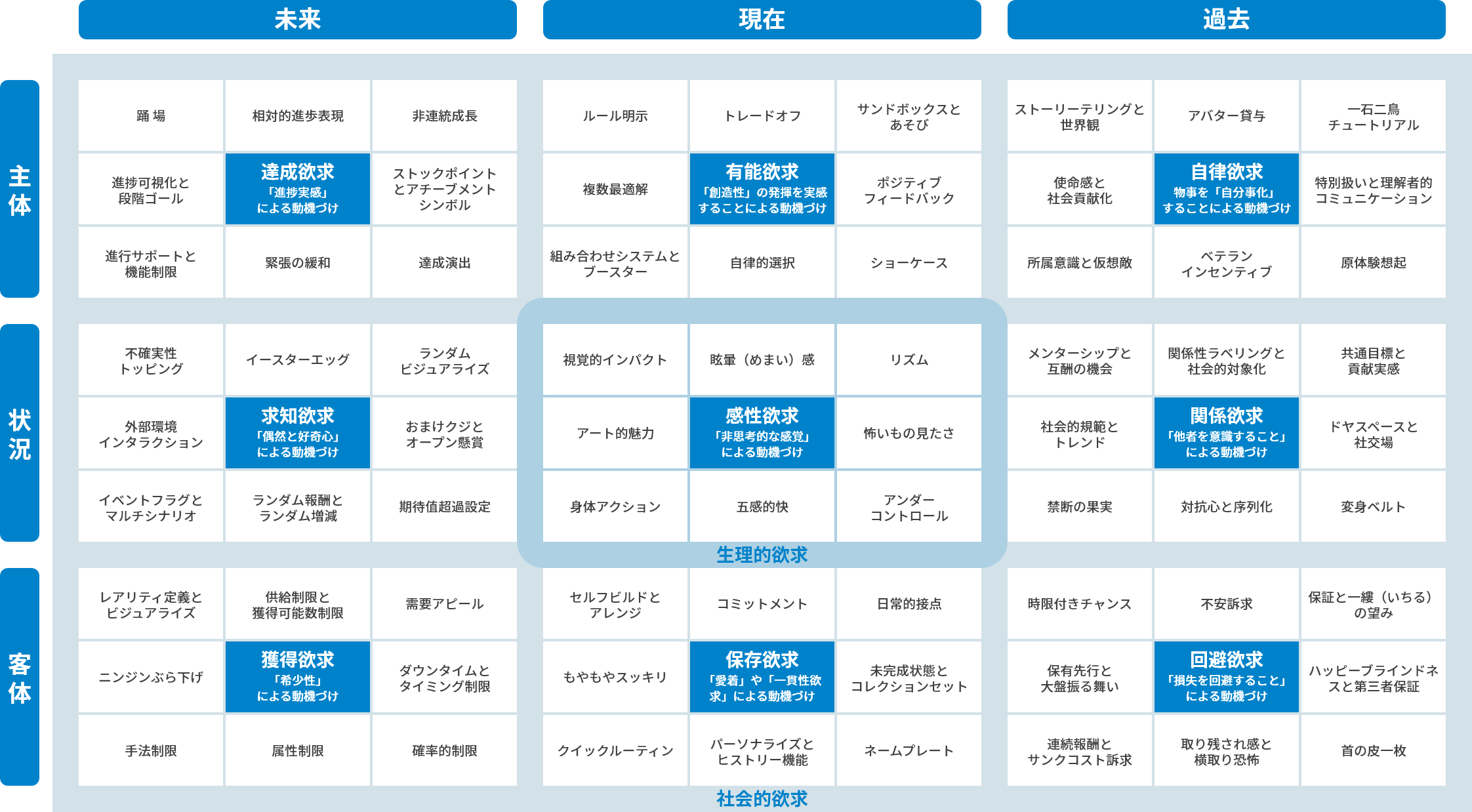

これらの「やり続けけてしまう」これら9つの人間の欲求に対して、セガ エックスディーでは、下記のようにそれぞれアプローチ方法を分類しています。

言葉から意味するものが何か想像つくものもあれば、一見わからないものもあると思いますが、説明が長くなってしまいますので割愛させていただきます。ご興味の方は是非お問い合わせください。

2-6「ゲームフルデザイン」が

不得意な領域

「ゲームフルデザイン」にも苦手なケースがあります。

それは、完全自動化された工場内でのマシンの稼働効率化など、人間の行動が課題解決に介在しない状況です。どこまでいっても「ゲームフルデザイン」は、本質的な人間の欲求を理解した上で欲求を刺激し行動を変容することであり、結果的に課題を解決するアプローチのため、人が介在しない領域は不得意なのです。

2-7「ゲームフルデザイン」の

SEGA XD独自メソッド

CXのあいうえお®

ゲームフルデザインを実現するセガ エックスディーのオリジナルメソッドを体系化した「CXのあいうえお®」。CX領域における課題に対して「ついやってしまう」「ついやりたくなってしまう」「ついやり続けてしまう」を実現します。

課題解決クエスト

画期的なアウトプットを引き出す1カ月伴走型のアイデア創出支援プログラム。ゲームの発想法で貴社の課題に対して最適なワークショップを実施し、「心動かすアイデア」の創出をお手伝いします。