BLOGブログ

立命館大学 映像学部 准教授 井上明人氏に聞く!ゲーミフィケーションのこれまでとこれから

文責:杉谷 勝久

今回は、立命館大学 映像学部 准教授で、『ゲーミフィケーション』(NHK出版,2012)の著者としても知られる井上明人氏に、ゲーミフィケーションのこれまでとこれからについて、お話を伺いました。

まず、「ゲーミフィケーション」とは何なのか。色々な解釈がありますが、元々は2010年ごろにこの言葉が使われ始めた時には、「ゲーム以外の文脈にゲームの性質を加えることや、様々な社会活動、日常行動の中にゲームの要素を持ち込むこと」といったような意味合いではじまりました。

それでは、ゲーミフィケーションの歴史から見ていきましょう。

ゲーム・遊びと社会的活動の融合を目指す議論は古代から続いている

2010年ごろに「ゲーミフィケーション」という言葉が使われはじめたとお伝えしましたが、ゲームと遊びを色々な社会活動の中に入れ込もうという発想や議論自体は、ものすごく古くからあります。

およそ2000年以上前のプラトン(古代ギリシャの哲学者)の時代から、教育と遊びを融合する考え方はありました。プラトンの議論は、スポーツの概念の原型となったとも言われています。

近代になるとフレーベル(ドイツの教育者、幼稚園の祖ともいわれる)という人が登場します。幼稚園の設立や普及に関わった人物ですが、フレーベルも、やはり遊びが非常に重要な幼児教育のポイントだということを話しています。

ほかにも、「仕事と遊びをどう融合させるか」ということを初期の社会主義者やマルクスが考えていて、現在の休日や余暇、ワークライフバランスといった話にもつながっています。

仕事と遊びのバランスや融合については、古くからの議論され、非常に歴史のある論点と言えます。

それが2011年ごろに、日本国内においても「ゲーミフィケーション」として広がったわけですが、何がそのきっかけだったのかというと、2011年前後にIT系の技術があるレベルを超えたことで、色々な社会活動にゲームの要素を入れやすくなったということです。

オバマ大統領の選挙活動で使われるゲーミフィケーション

2008年ごろ、当時オバマ氏が大統領候補だったころの選挙活動で、SNSのようなものを展開していました。「マイバラクオバマ・ドットコム」というサービスを使って、選挙の支持層を広げていました。

「マイバラクオバマ・ドットコム」の何がゲーミフィケーションかというと、「選挙の支援活動に加わってください」と呼びかけるだけでは、具体的に何をやればいいのか分かりません。そこで、100万人ぐらいの登録者数があるサービスの中で、多くの人に「これをやってほしい」ということを提示する仕組みをつくったのです。

具体的には、「なぜオバマ氏を支援するかについてブログで投稿」してもらったら、その数をカウントしてRPGでいうところのレベルや経験値が上がるような仕組みをつくりました。オバマ氏関連のイベントに参加したらレベルが上がる。さらに寄付をしてくれたら、それもレベルが上がる、というような形です。活動に深く関われば関わるほど、オバマ支援者としてのレベルが上がる仕組みになっていました。レベルが上がると、大きいイベントに招かれるなど、特典が与えられるわけです。

このように、社会活動の「これをやってほしい」という要素とゲームの仕組みが非常にきれいに混ざりあっている。これはシリアスゲーム(教育目的などのゲーム)とはまた違う、より直接的に行動を促す仕組みとして注目されました。こういった仕組みが2010年前後に色々と登場してきました。

国内外のゲーミフィケーションの広がり

一方で、国内はというと、2011年・12年ごろに「ゲーミフィケーション」のブームが来ました。私もそのブームを作る側にいたのですが、そのころは本当に大きく取り上げられました。

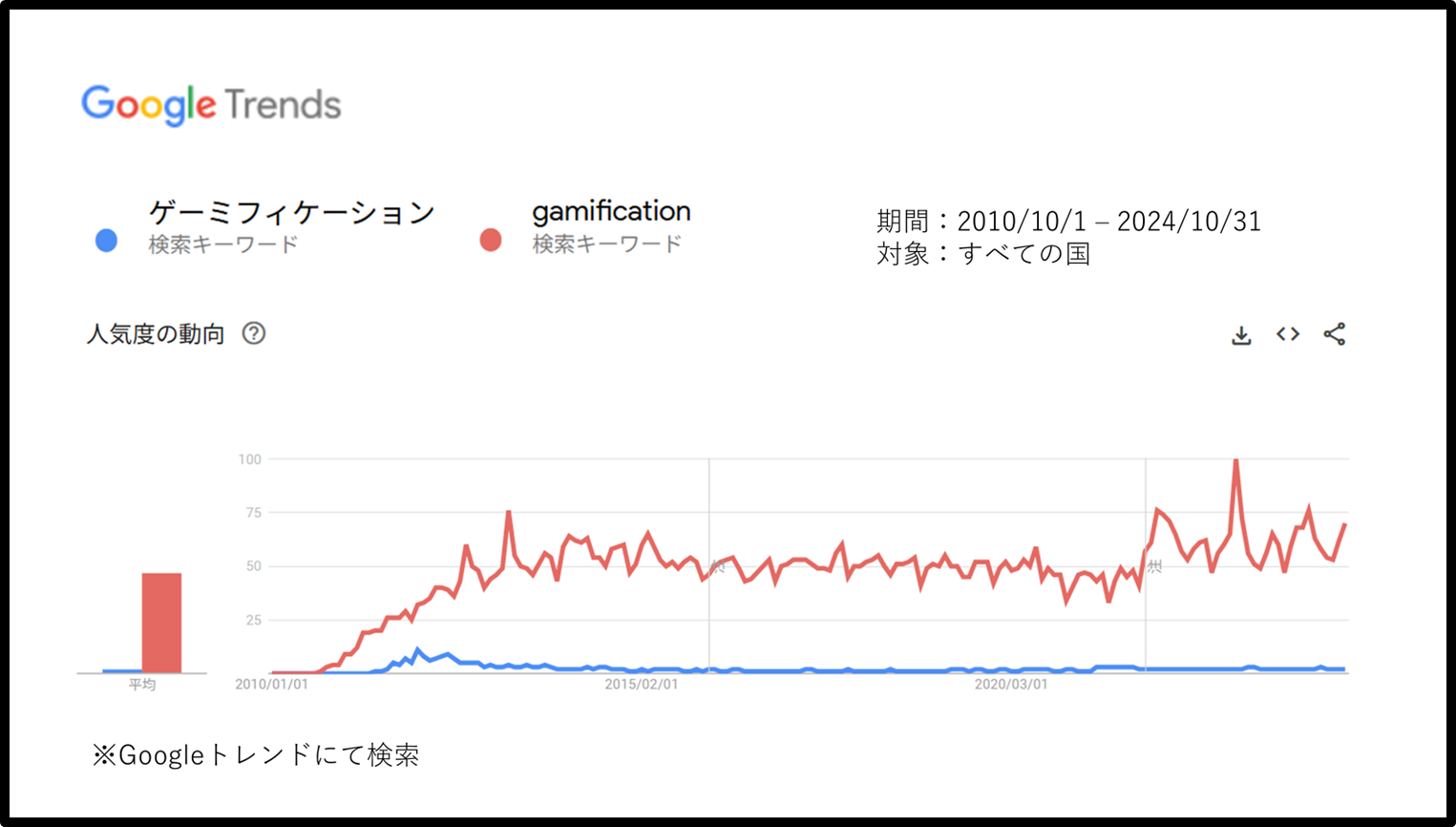

ただその後、ブームが落ち着き、「ゲーミフィケーションって最近聞かないですよね。昔やりましたよね」というような雰囲気が出てきた、というのが多くの皆さんの感覚ではないでしょうか。たしかに、カタカナの「ゲーミフィケーション」で検索される頻度をGoogleトレンドで見てみると、2012年ごろにピークがあり、その後は低迷している。

しかし、実は英語の「gamification」のほうは全然盛り下がっていない、という状況があります。

カタカナではなくアルファベットで「gamification」と検索すると、2011年ごろから徐々に上がり、むしろ最近さらに伸びていることがわかります。日本では「ゲーミフィケーションは過去のもの」と思う人もいるかもしれませんが、英語圏ではまったくそんなことはありません。

冷静に考えてみれば、「ゲームの仕組みを使って人の行動をついやってしまう方向に導く」という考え方は、当然のように広がっているわけです。

2010年前後からはじまるゲーミフィケーションの変遷

2010年前後、ゲーミフィケーションが非常に注目された時期、具体的な事例をいくつか振り返ってみると、ポイントやバッジ、リーダーズボード(PBL)をサービスとして提供する「Badgeville」のような会社がありました。

位置情報系だと「Foursquare」や「Ingress」、日本国内だと「コロニーな生活」。運動測定系だと「Nike+」や「Fitbit」、日本では「カロリズム」などがあります。

こういったサービスが一気に出てきた時期がありました。

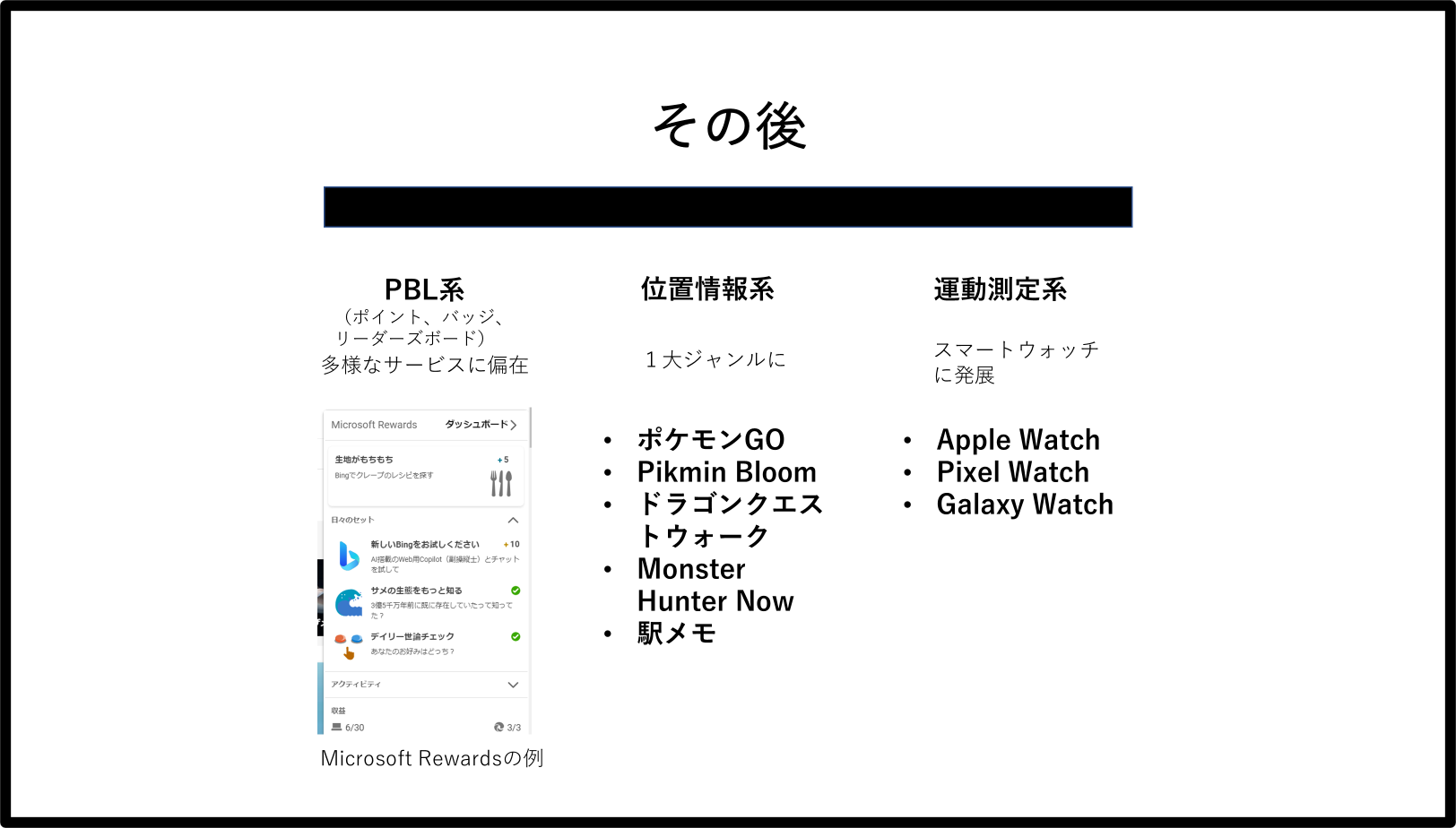

では、その後どうなったかというと、ポイント・バッジ・リーダーズボード(PBL)は、あらゆるサービスに入っているとまでは言わないまでも、かなりの数で導入されるようになりました。

例えば、マイクロソフトのブラウザ「Edge」で検索するとMicrosoft Rewardsというポイントが手に入る仕組みがあります(上記シート内左側)。これらは、明らかに2011年前後のゲーミフィケーションの流れを受けて、当たり前のように組み込まれています。他のWebサービスでも、こういった仕組みを見かけることはそんなに難しくないかと思われます。

位置情報系は『Foursquare』や『Ingress』などの後、2015~2016年ごろから「ポケモンGO」が大ヒットして、『Pikmin Bloom』や『ドラクエウォーク』など、今も多数の作品が登場しています。位置情報ゲームは、一大ジャンルに育ったと言って良いのではないでしょうか。

運動量系も「Apple Watch」が登場してから、各社が追随しています。「GoogleのPixel Watch」は先行していた「Fitbit」を買収するなどして、さまざまな取り組みをしています。こうしたサービスが大きくなり、もはや「ゲーミフィケーション」という言葉を使わなくても、その個別のジャンルとして成長していると見られます。ある意味、言葉として意識されないくらい浸透すれば大成功、とも取ることができます。

国内市場は、欧米からのキャッチアップ型の成長に期待

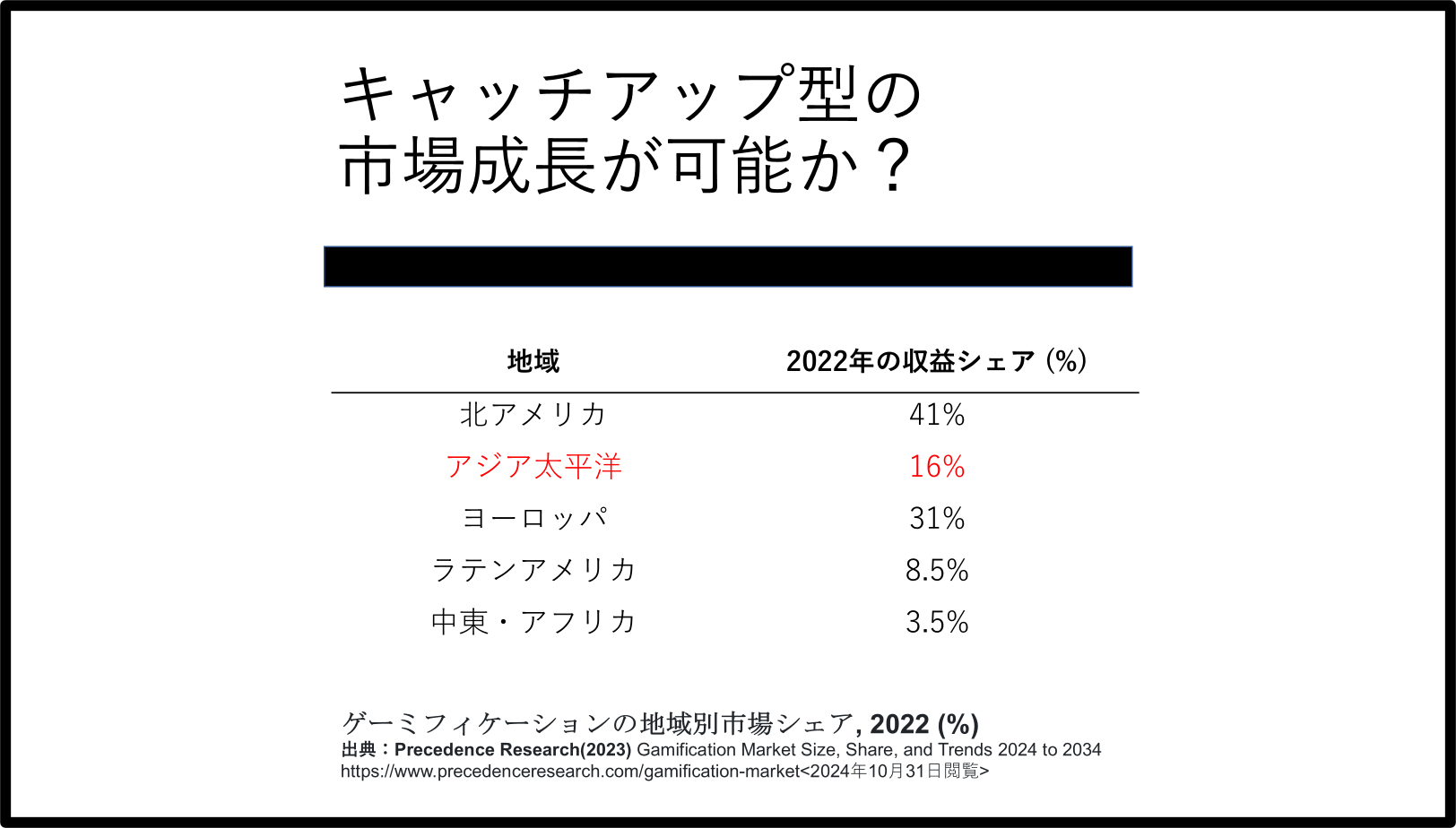

2023年に発表されたアメリカの調査会社Precedence Researchの調査によると、ゲーミフィケーションのマーケット規模は今後も伸びていくという予想が出ています。IT系の市場予測ではよくある話ですが、「ゲーミフィケーション」においても同様に右肩上がりという見立てです。

日本を含むアジア太平洋地域は、欧米に比べると、ゲーミフィケーションの分野で後塵を拝しているというデータがあります。2022年のマーケットシェアを見ると、圧倒的に差があります。

これは、逆にいえば、キャッチアップ型の成長が可能な領域とも言えます。具体的には「eラーニングをゲーミファイする」、「ARを活用する」など、「これやったらいいのでは」というメニューも多く存在するため、取り組みやすい部分は大きいのではないかと思われます。

ゲーミフィケーションは成長分野! 次の“大きな波”とは⁉

単にキャッチアップするだけでなく、「ポケモンGO」や「Apple Watch」がジャンルを作ったように、新しい波が何度も起こり得るわけです。

ゲーミフィケーションという言葉を使わなくなるくらい自然に浸透する瞬間が何度も来ると考えられます。

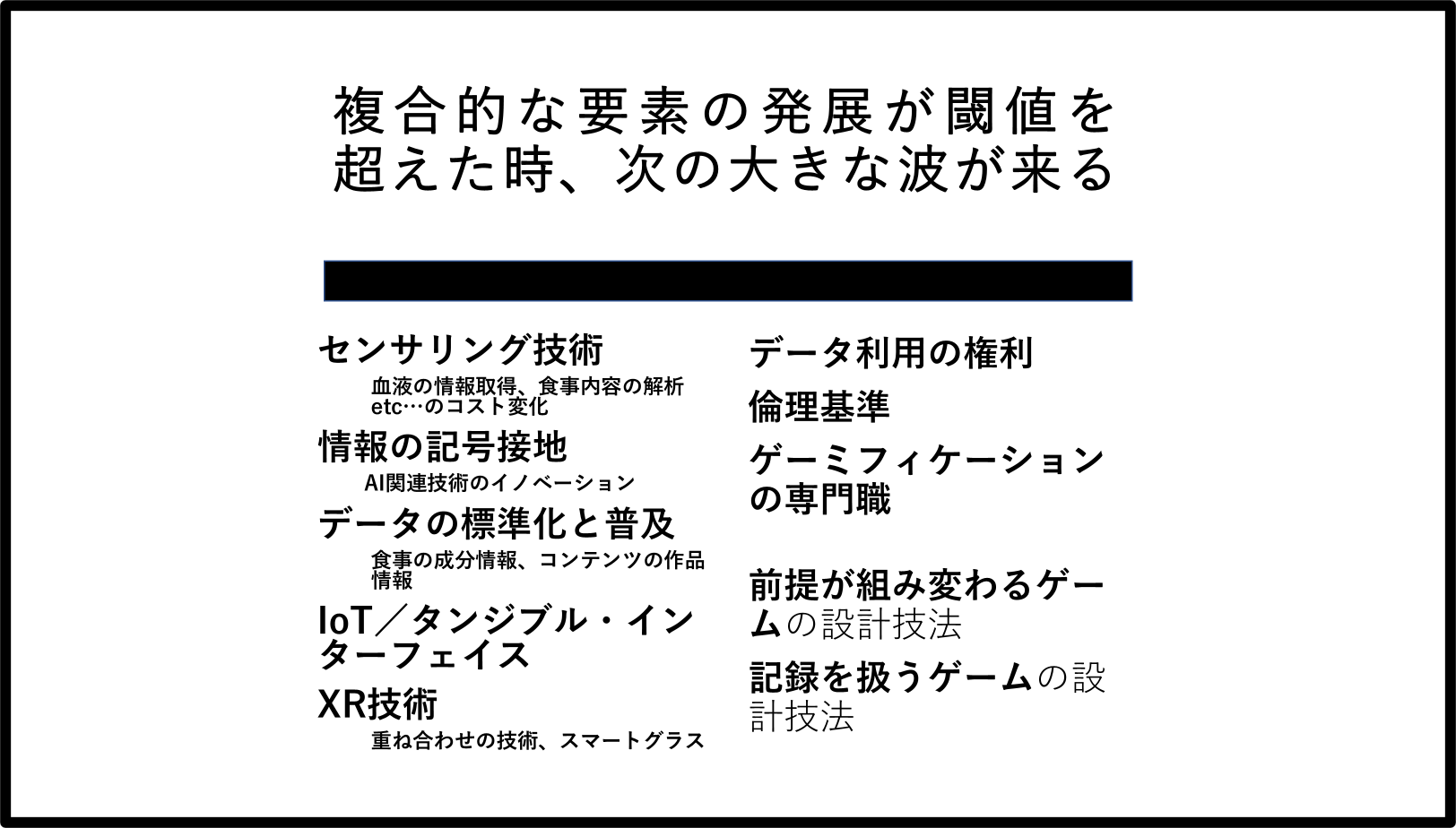

そうした大きな変化がいつ、何年に起こるかは予測が難しいですが、センサリング技術やAI、データの標準化、IoT、XRなどの技術要素と、社会的対応、専門職の育成などが複合的にある水準を超えた時に、イノベーションが起こるのだと考えられます。IT産業だけではなく、現代社会で起こるさまざまな変化と同様に、ゲーミフィケーションも大きな波が周期的にやってくるはずです。

それを「ゲーミフィケーション」と呼ぶかどうかはわかりませんが、非常に成長分野であることは間違いありません。今後の未来もこうした方向で動いていくのではないか、と考えています。

まとめ

井上氏のお話を通じて、ゲーミフィケーションが2011年ごろのブームを経て、社会に深く根付いていることが改めて感じられました。

古代から続く「ゲーム・遊びと社会の融合」の試みが、IT技術の発展によってさらに広がり、位置情報ゲームや運動管理など多くの分野で存在感を高めてきたと言えます。欧米との差を埋めるキャッチアップの可能性も大きく、新たな技術や社会課題への取り組みが交わることで、より革新的な“波”が生まれるかもしれません。

こうした動きが進むにつれ、ゲーミフィケーションは言葉として意識されないほど自然な形で生活やビジネスに浸透し、今後も多彩な変化をもたらすと期待されています。

井上 明人 INOUE AKITO

立命館大学 映像学部 准教授

慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程終了。国際大学GLOCOM助教、関西大学特任准教授などを経て現在に至る。「ゲームとは何か」という問いを中心に据えつつ、ゲームのアーカイブや、ゲームを応用した社会的課題の解決に関わるプロジェクトなどにも取り組んでいる。震災時にリリースした節電ゲーム『#denkimeter』でCEDEC AWARD ゲームデザイン部門優秀賞受賞。単著に『ゲーミフィケーション』(NHK出版,2012)。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事の内容について詳しく聞きたい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

- 文責:杉谷 勝久 マーケティング・コミュニケーション課 課長代行